Robert Badinter à travers les fonds des Archives nationales

Publié / modifié le : 12/11/2025

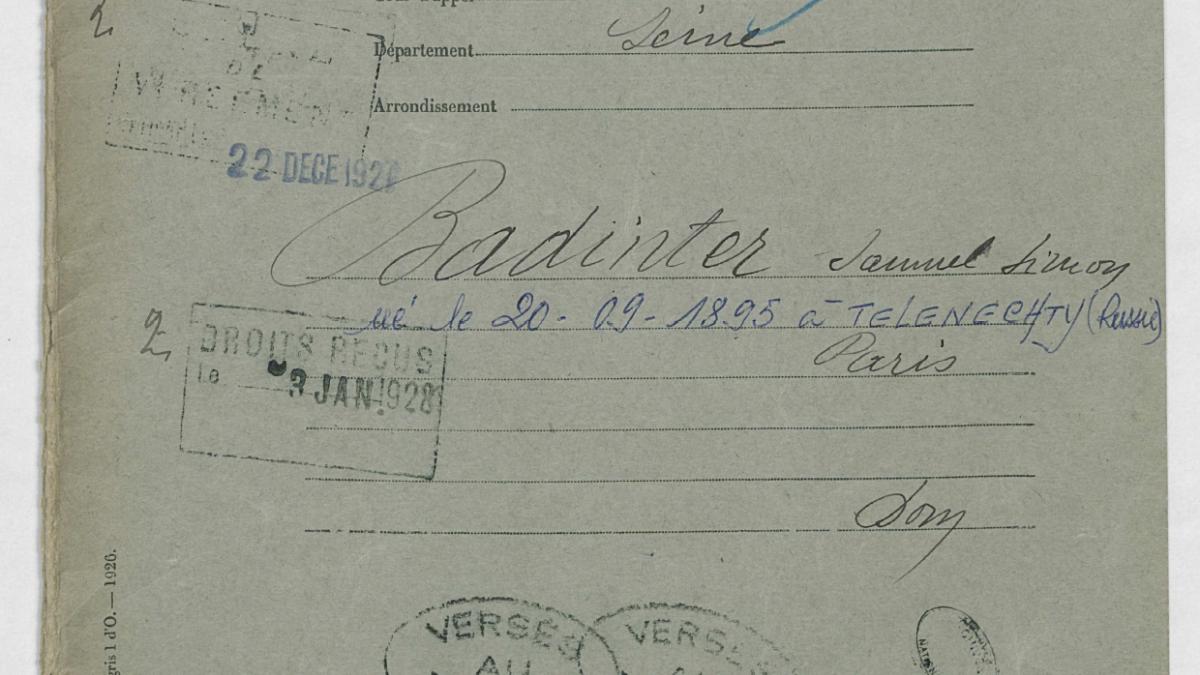

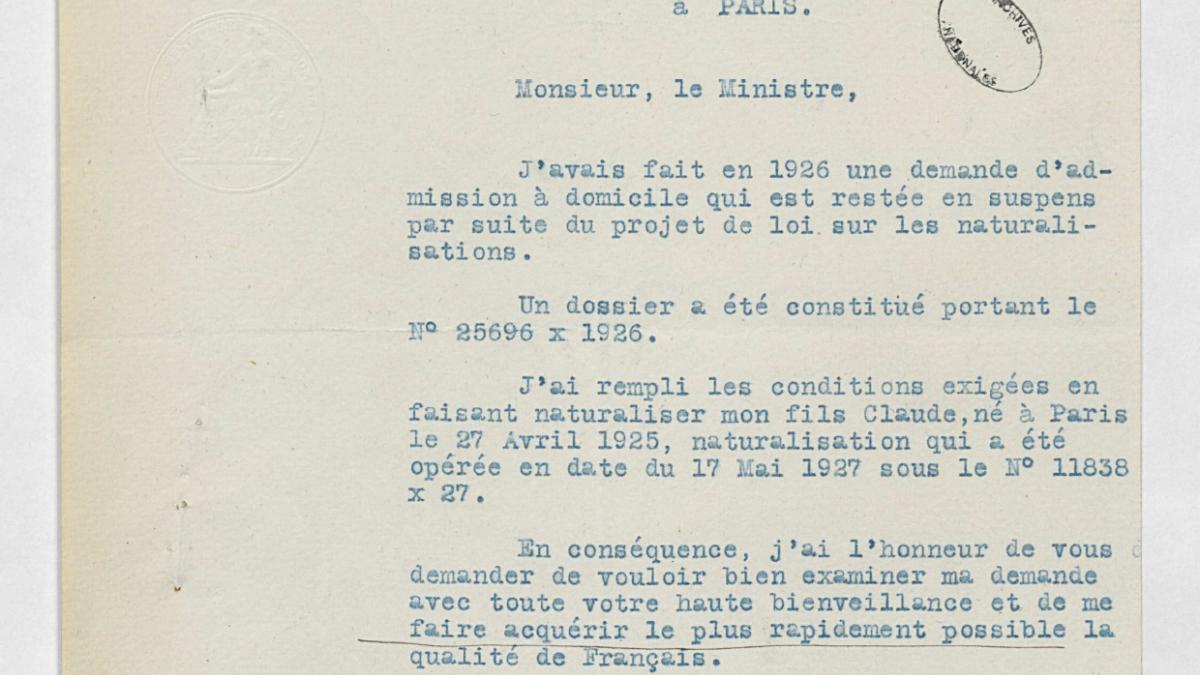

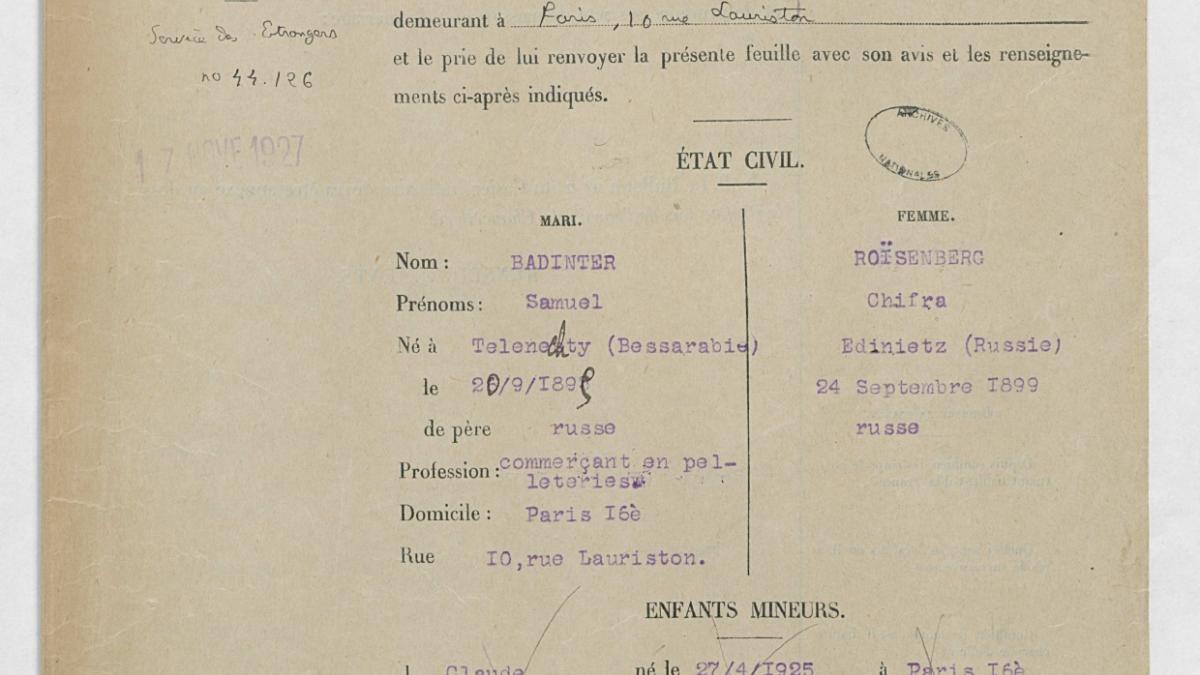

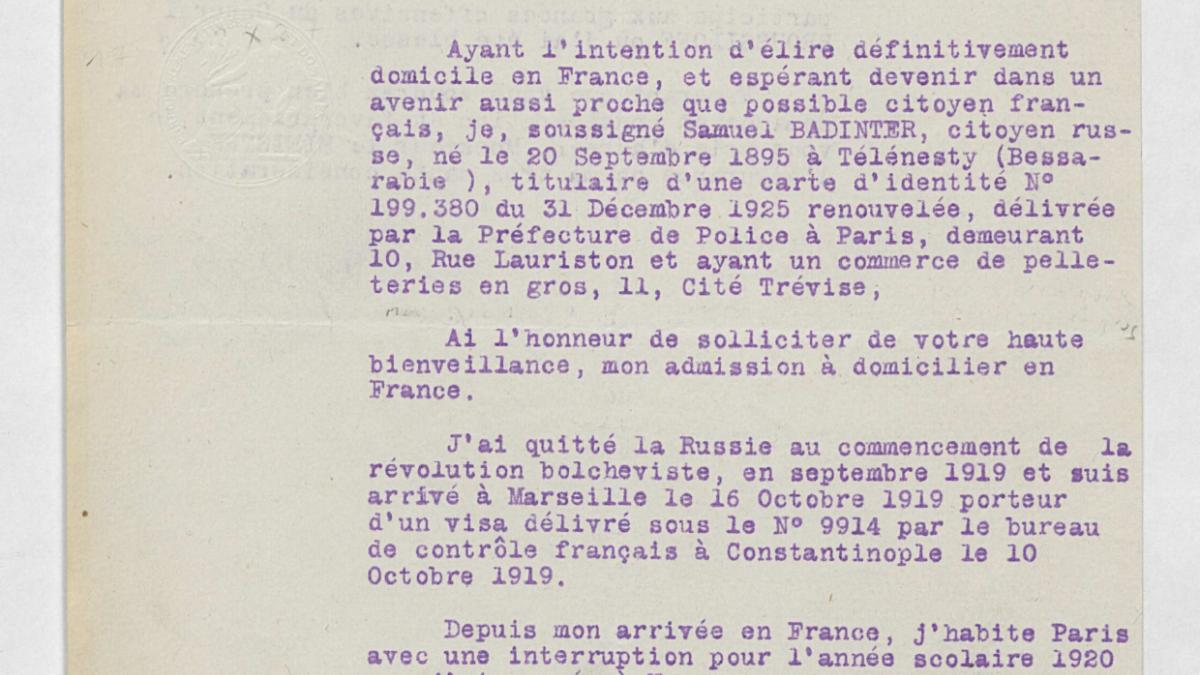

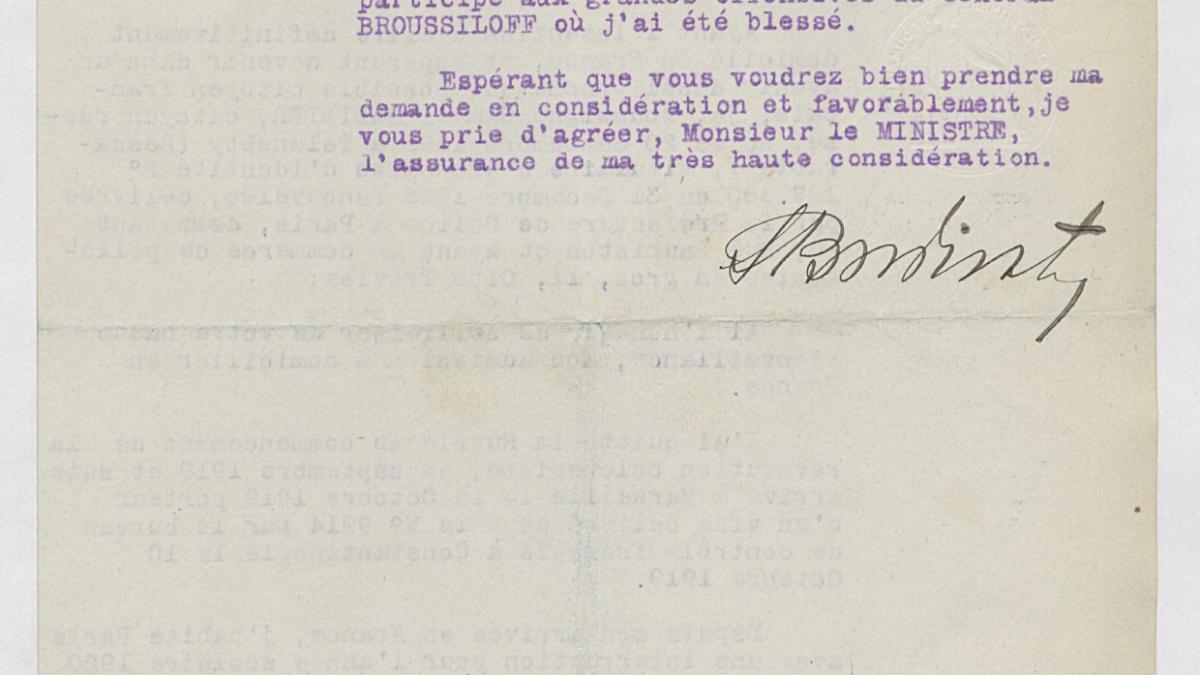

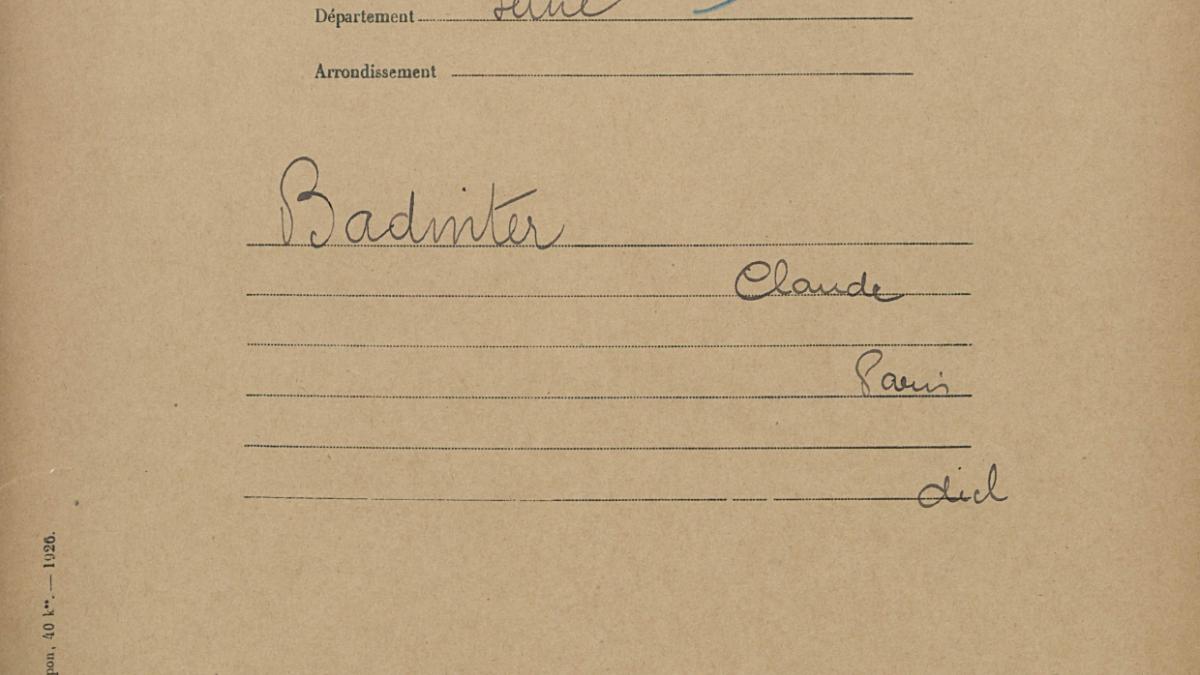

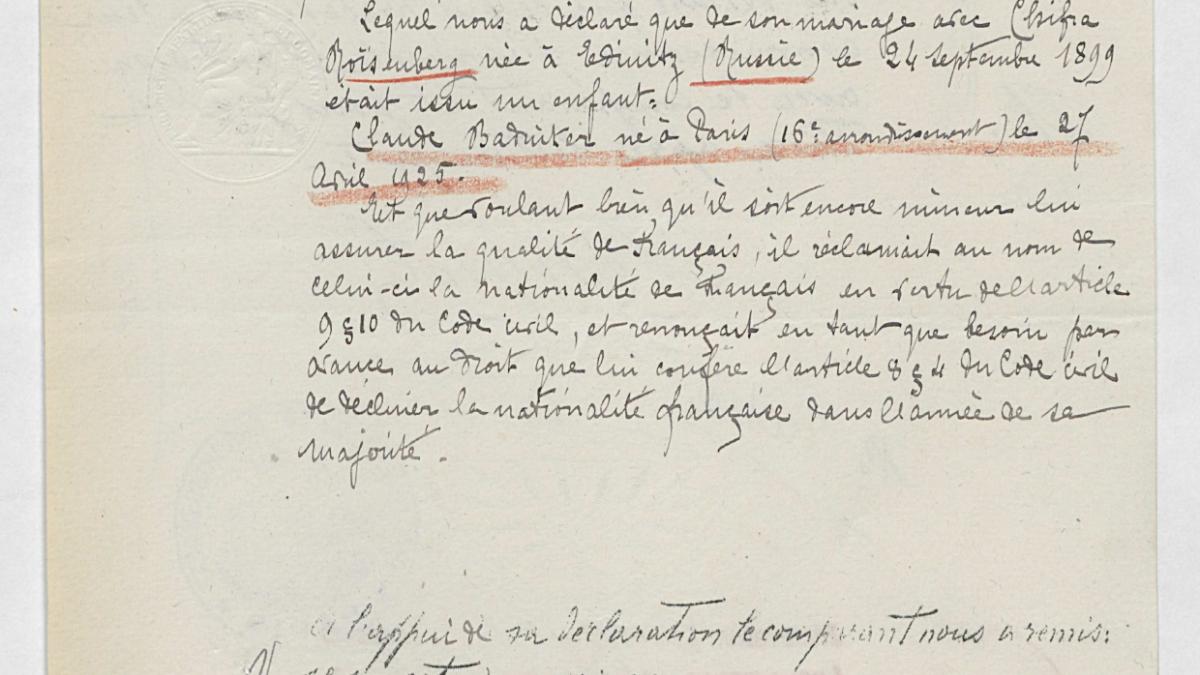

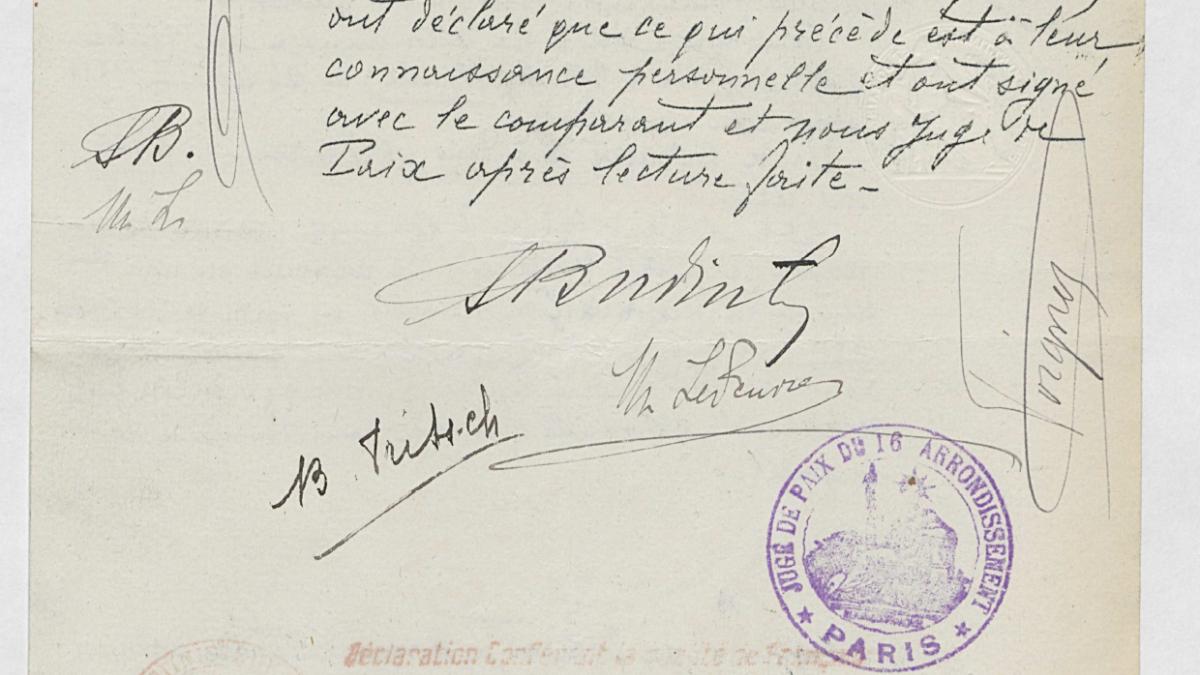

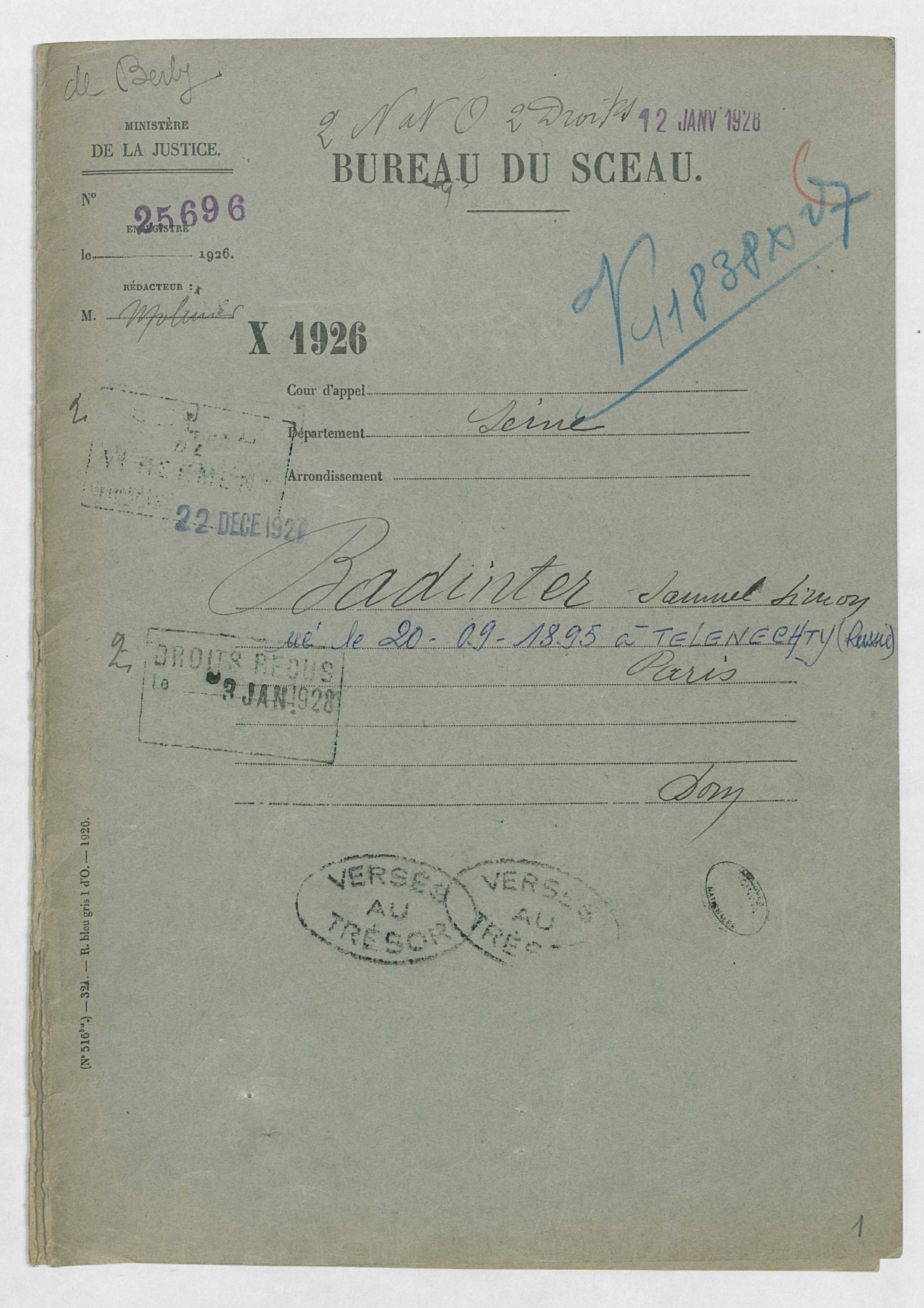

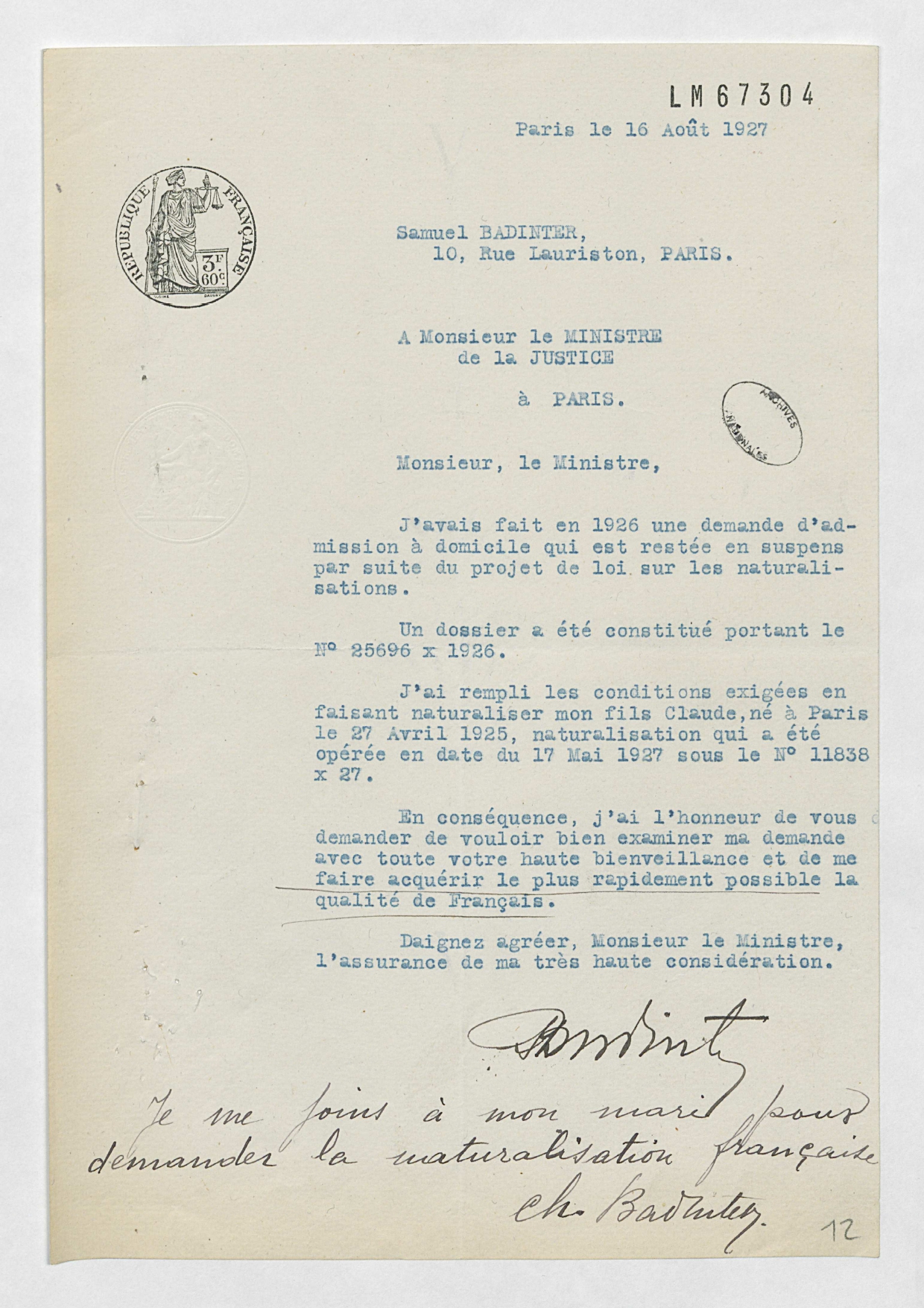

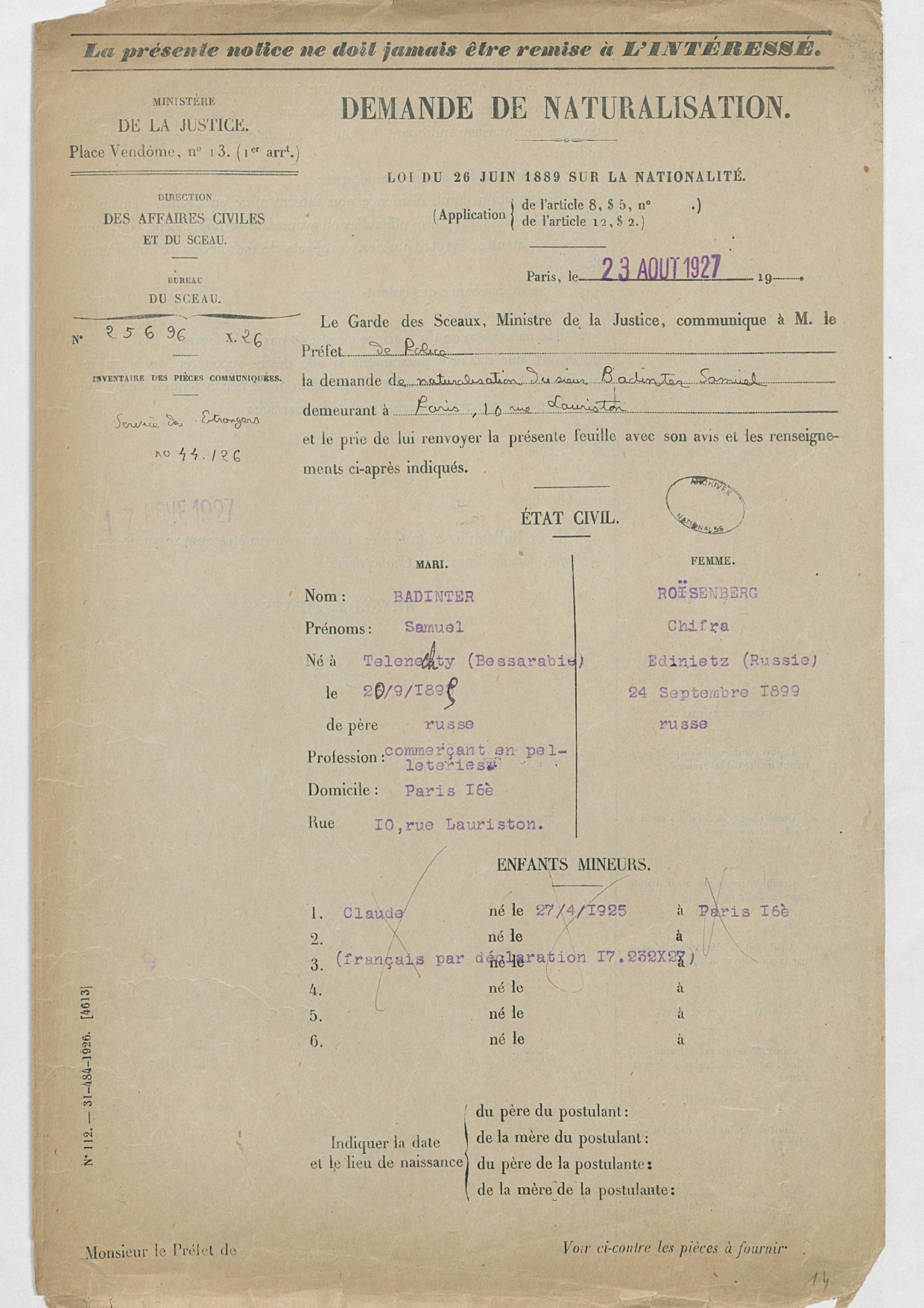

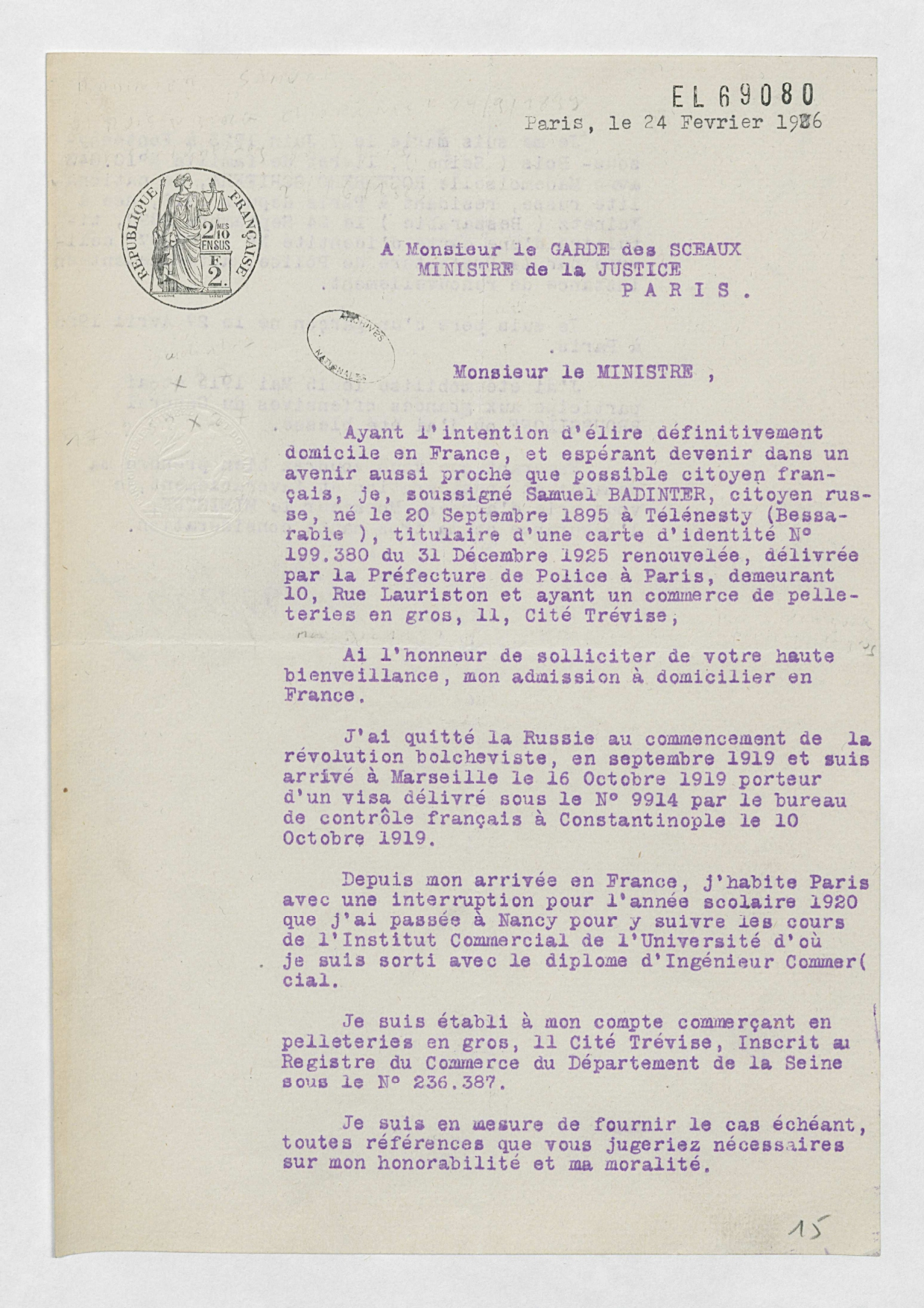

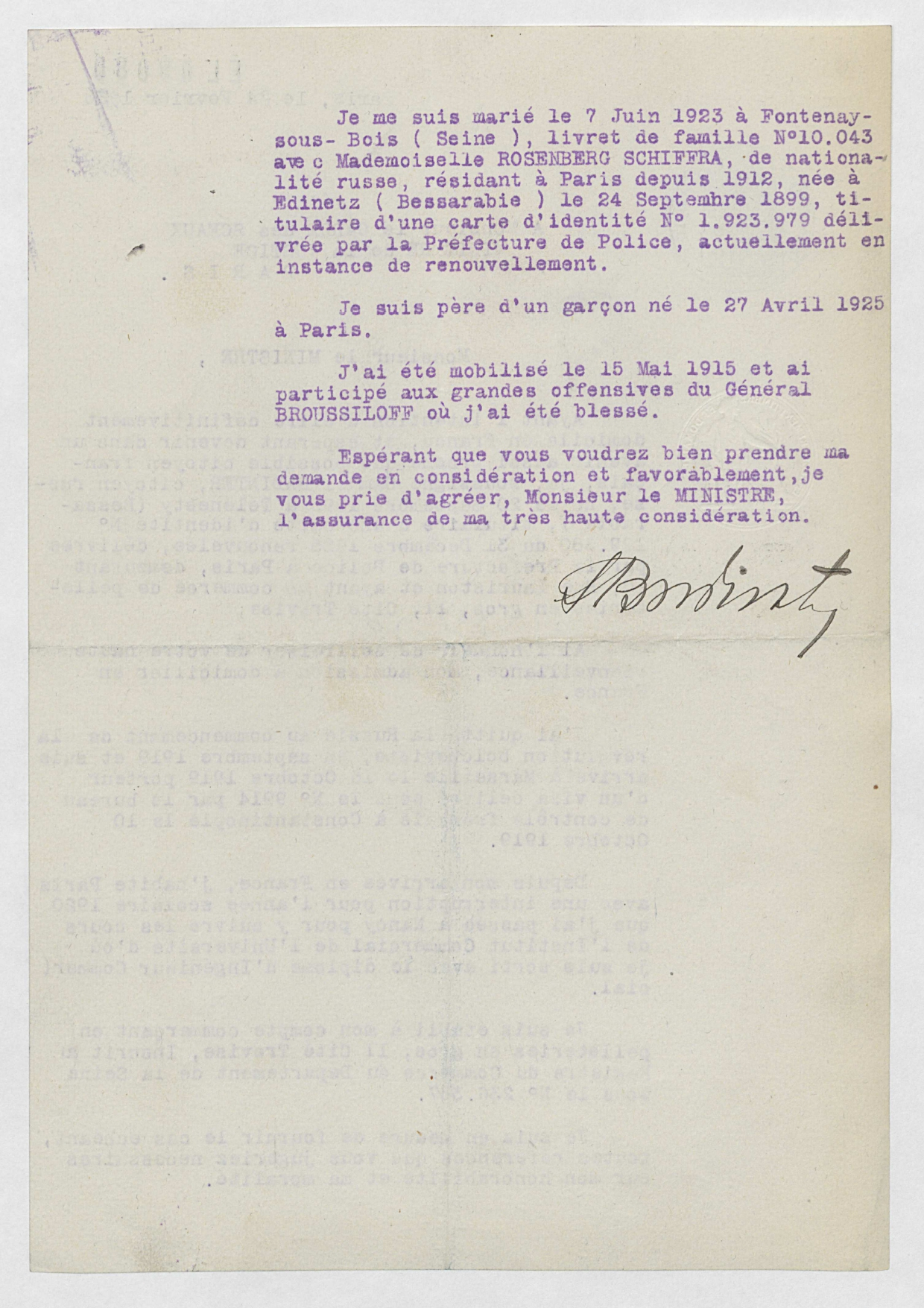

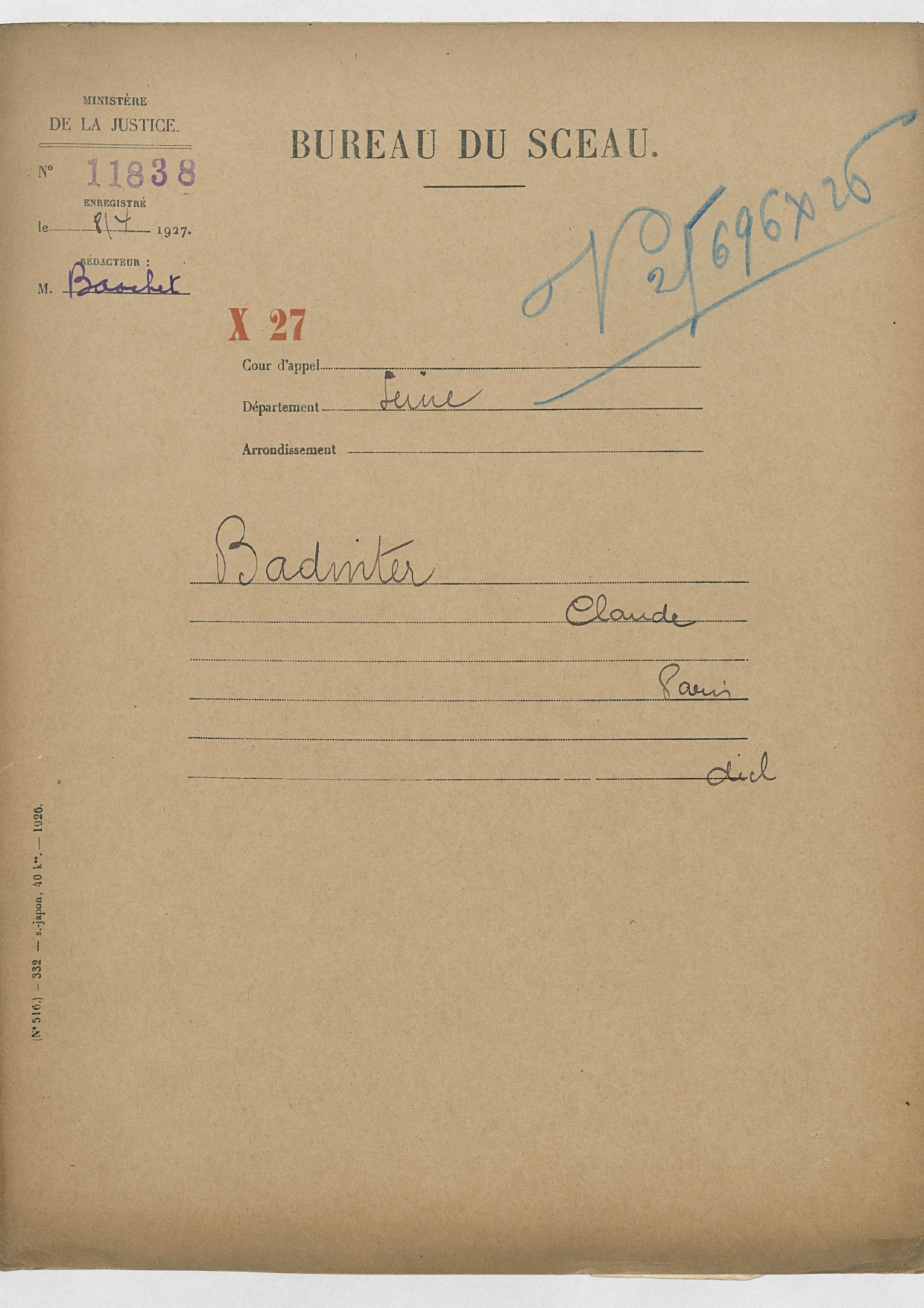

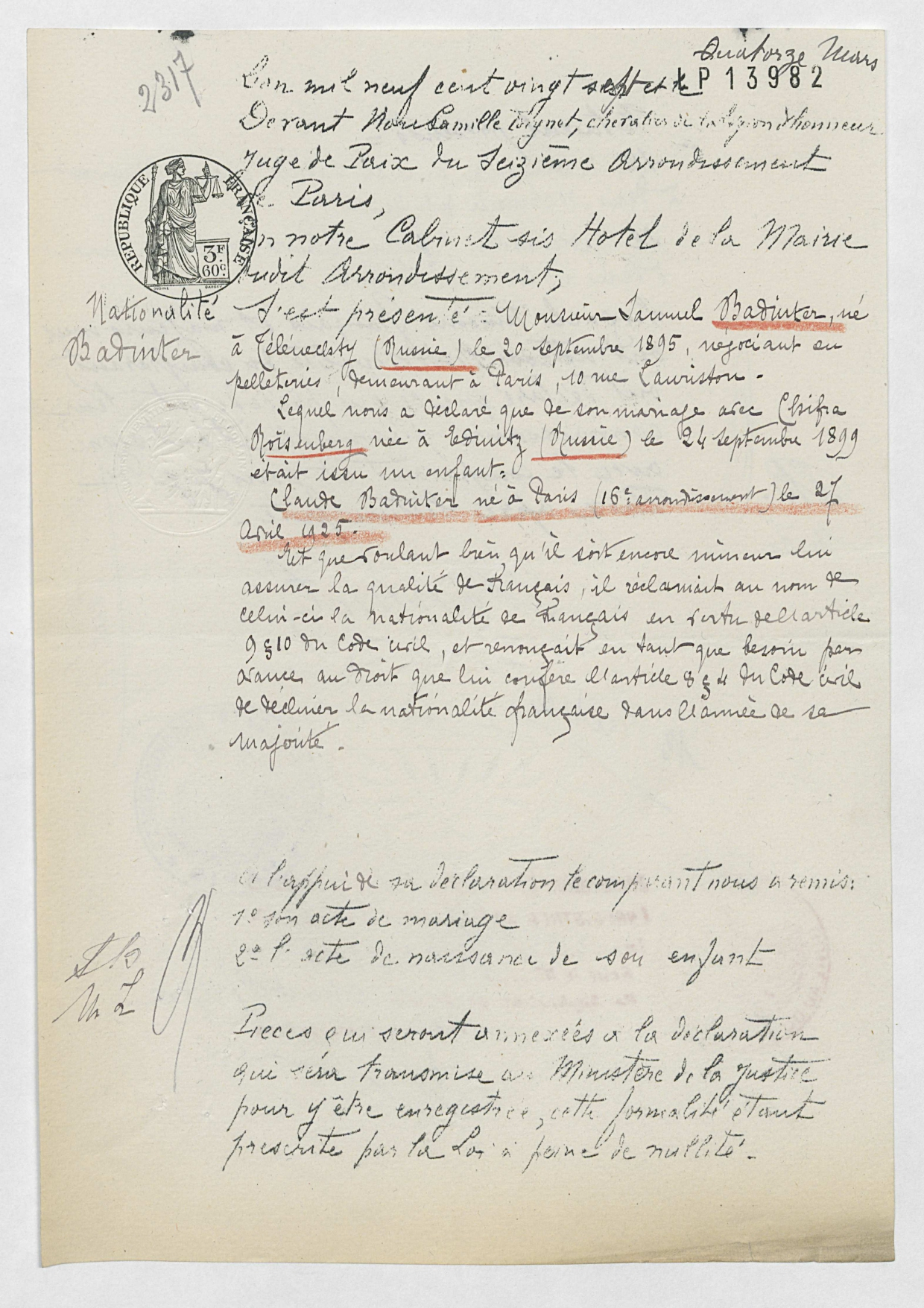

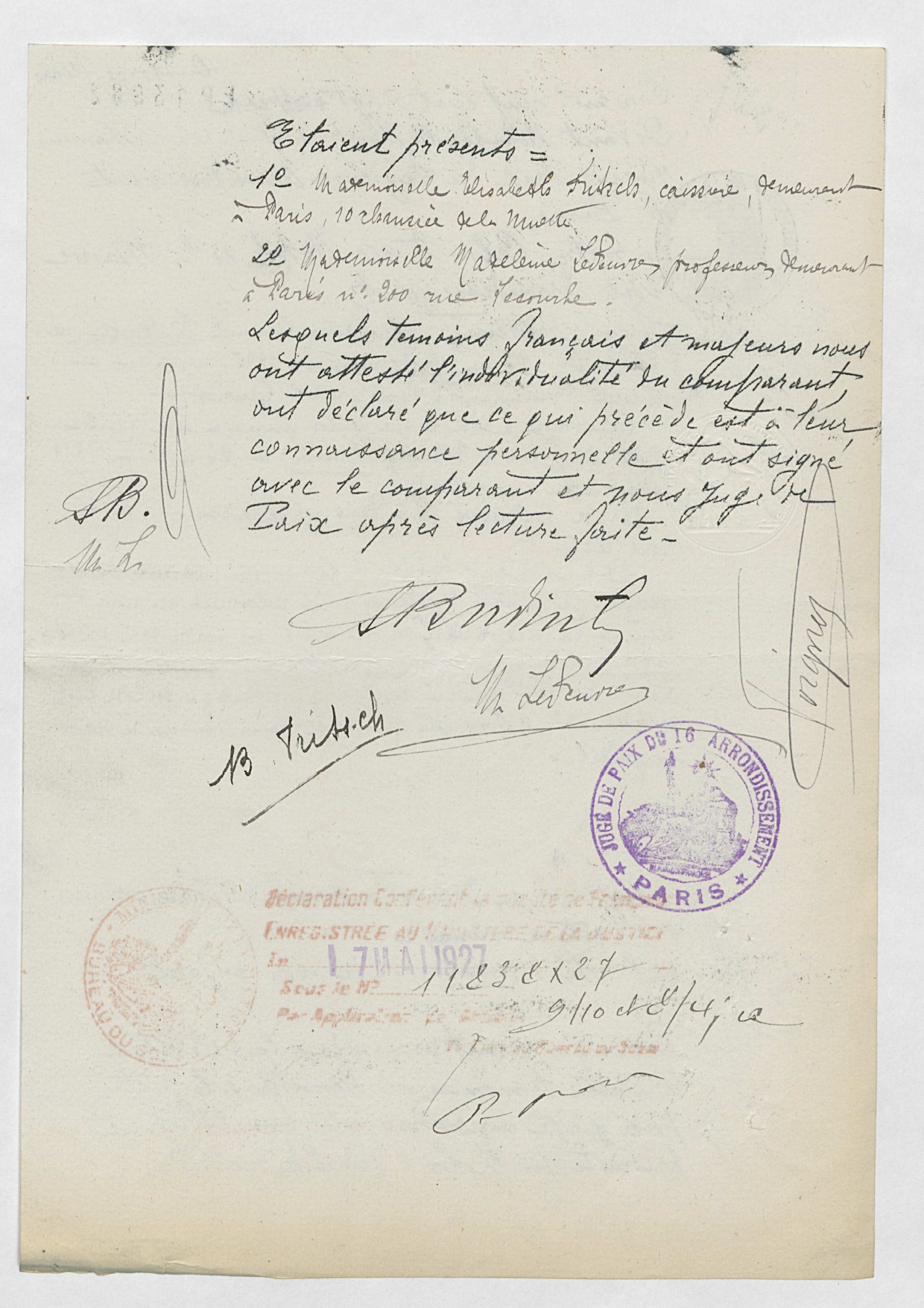

Dans le cadre de la panthéonisation de Robert Badinter le 9 octobre 2025, les Archives nationales ont souhaité lui rendre hommage en présentant au public un dossier documentaire retraçant certains moments de sa vie et de son parcours professionnel au travers d’une sélection de documents conservés aux Archives nationales.Quand il naît le 30 mars 1928, Robert Badinter arrive dans une famille tout juste naturalisée française en application de la loi de 1927. Le dossier de demande de naturalisation de ses parents comprend plusieurs documents, dont un courrier adressé au ministre de la Justice de l’époque explicitant leur parcours et les raisons de leur démarche : né en Russie, son père, Samuel, fuit à la suite de la révolution d’Octobre vers Marseille,avant de s’installer à Paris, où il est marchand de pelleterie en gros. Il épouse en 1923 une de ses compatriotes, Chiffra, présente à Paris depuis 1912, et la famille emménage rue Lauriston. Le frère aîné de Robert, Claude, naît en 1925 et est naturalisé en 1927. Les documents conservés dans les deux dossiers de demande de naturalisation témoignent d’une grande maîtrise du français. Durant la Seconde Guerre mondiale, la famille ne subit pas de dénaturalisation, contrairement à quelque 15 000 autres récents naturalisés, parce qu’elle a entamé les démarches en 1926 alors que la commission de révision analysera les dossiers ouverts à partir de 1927, date du Code de la nationalité. Sous l’occupation, Samuel est interné à Drancy puis déporté à Sobibor où il meurt en 1943. L’oncle maternel de Robert est déporté à Auschwitz. Les autres membres de la famille, dont Robert, échappent à la déportation en fuyant en Savoie.

Télécharger les documents

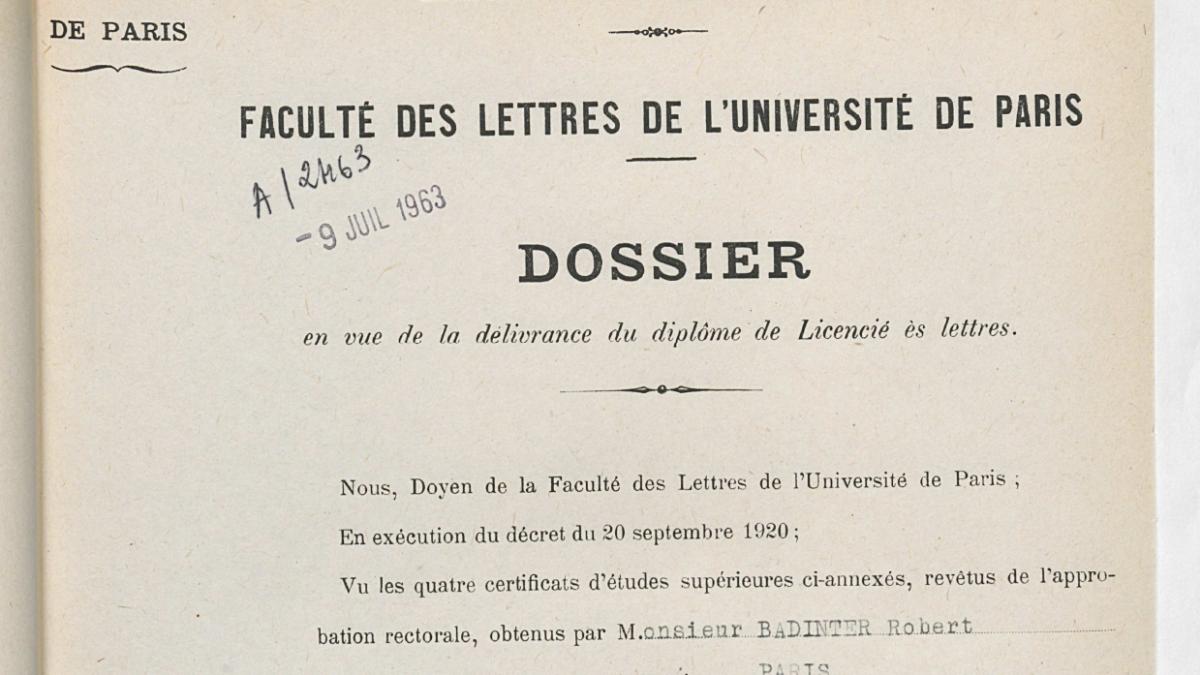

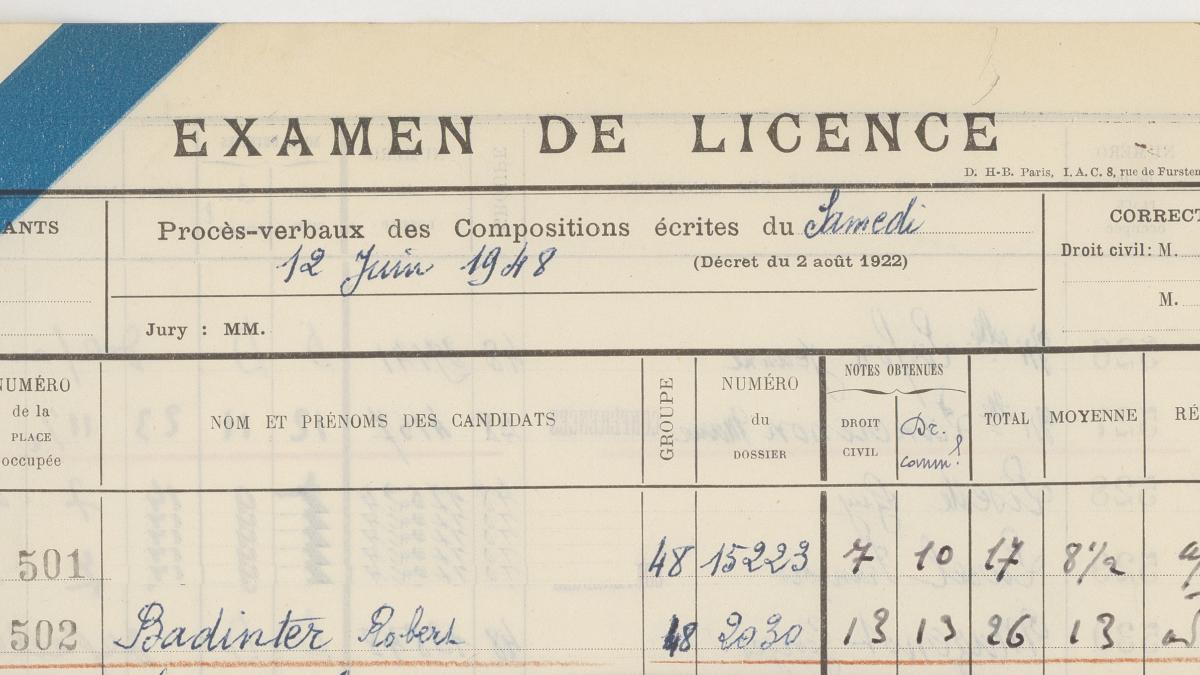

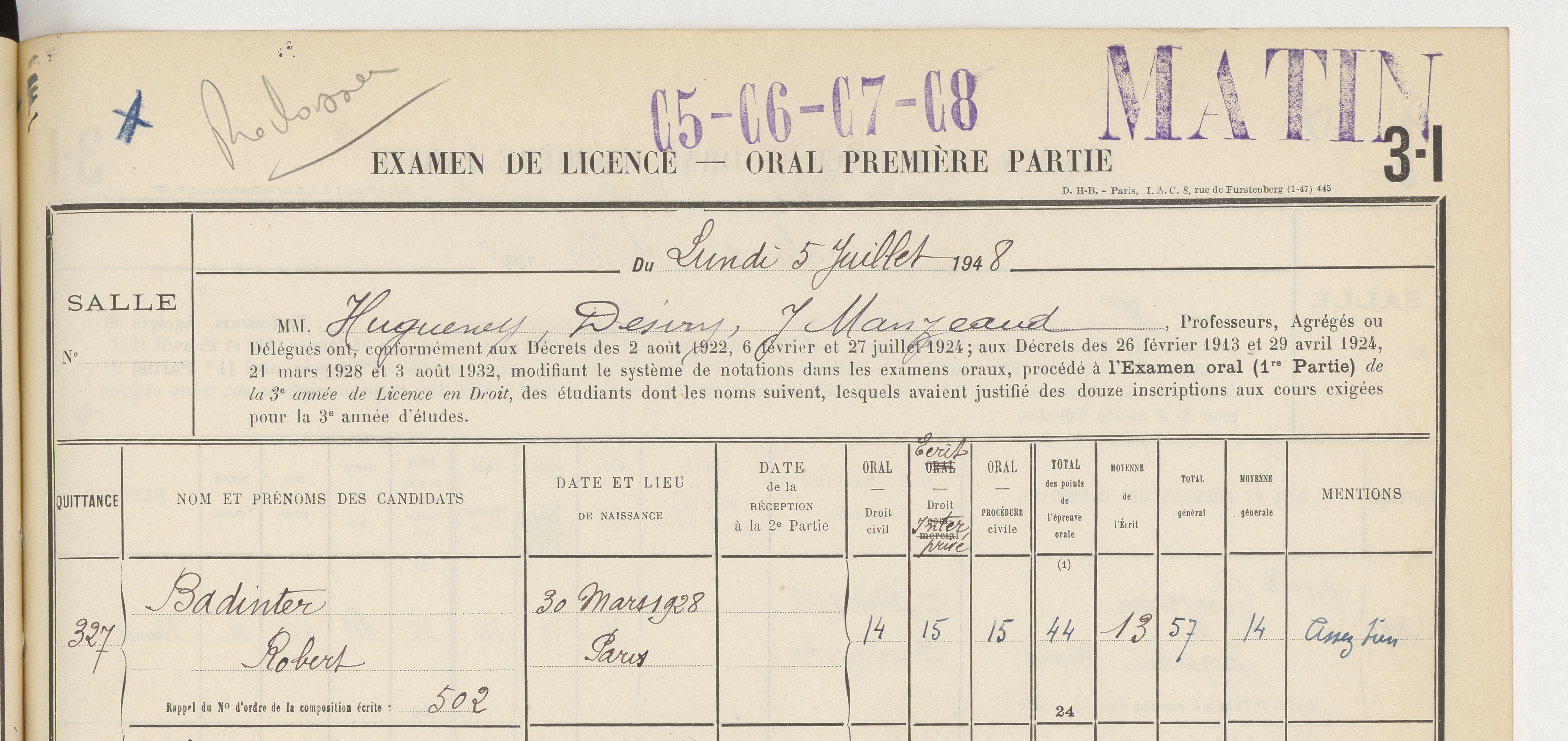

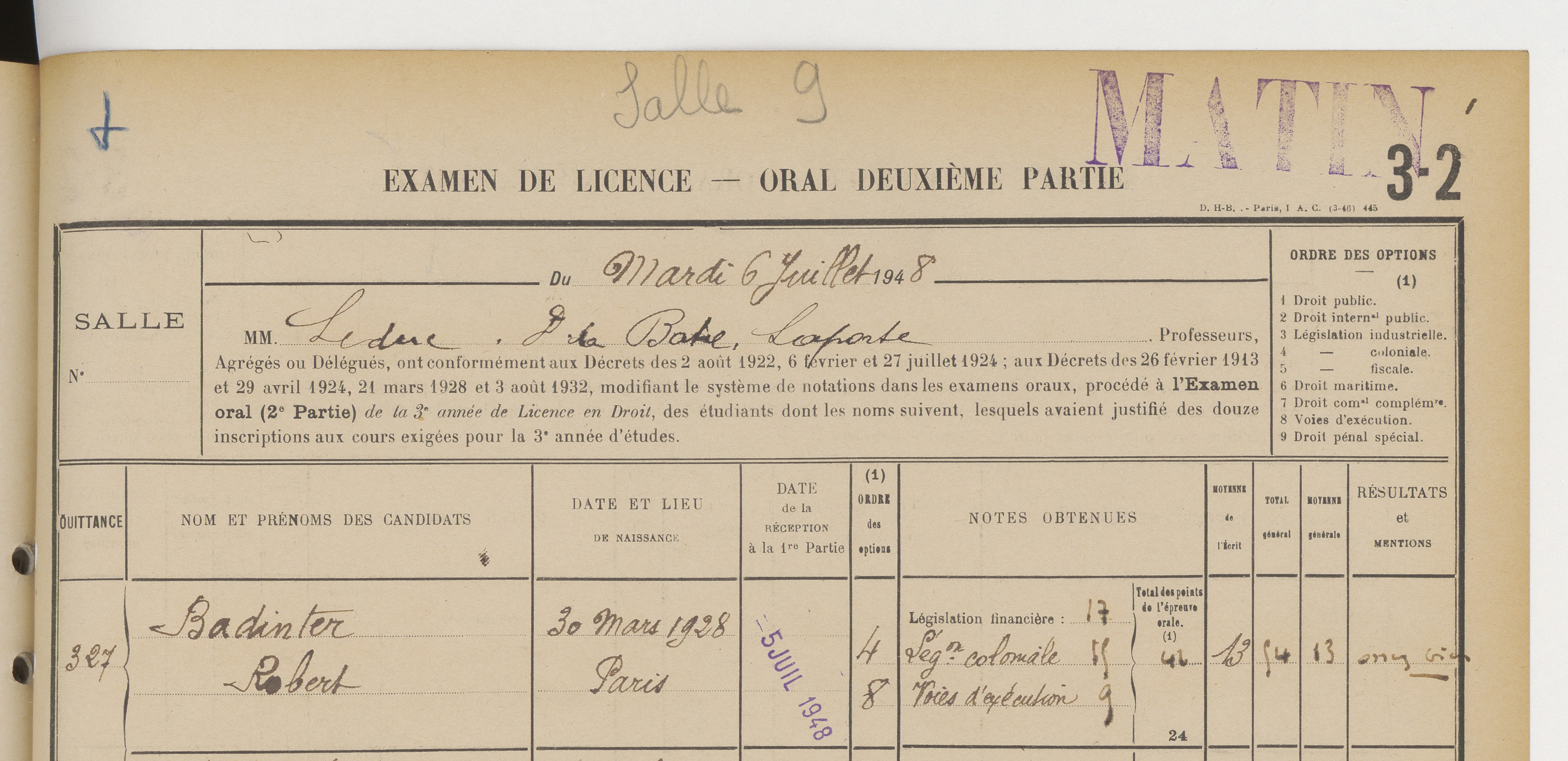

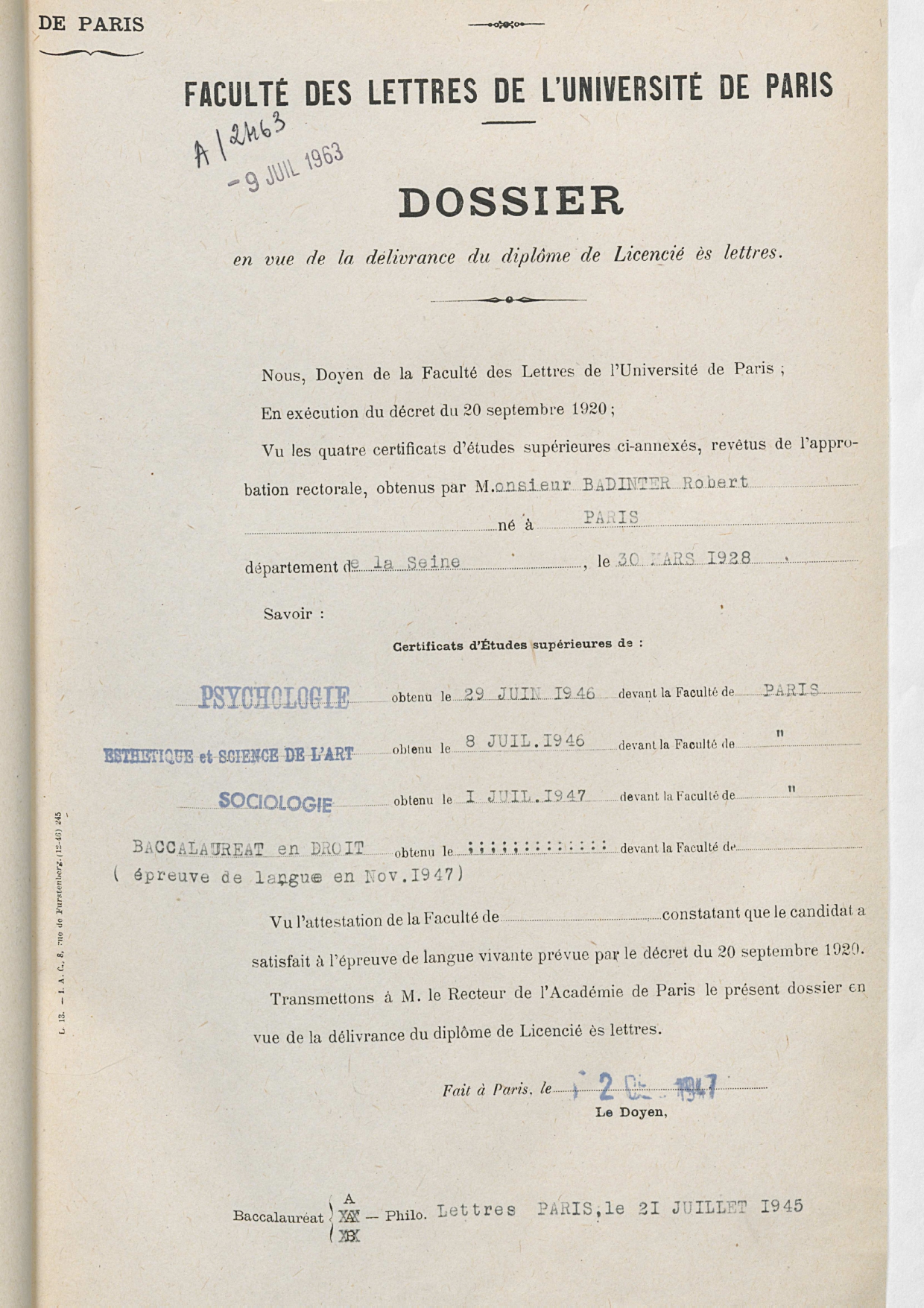

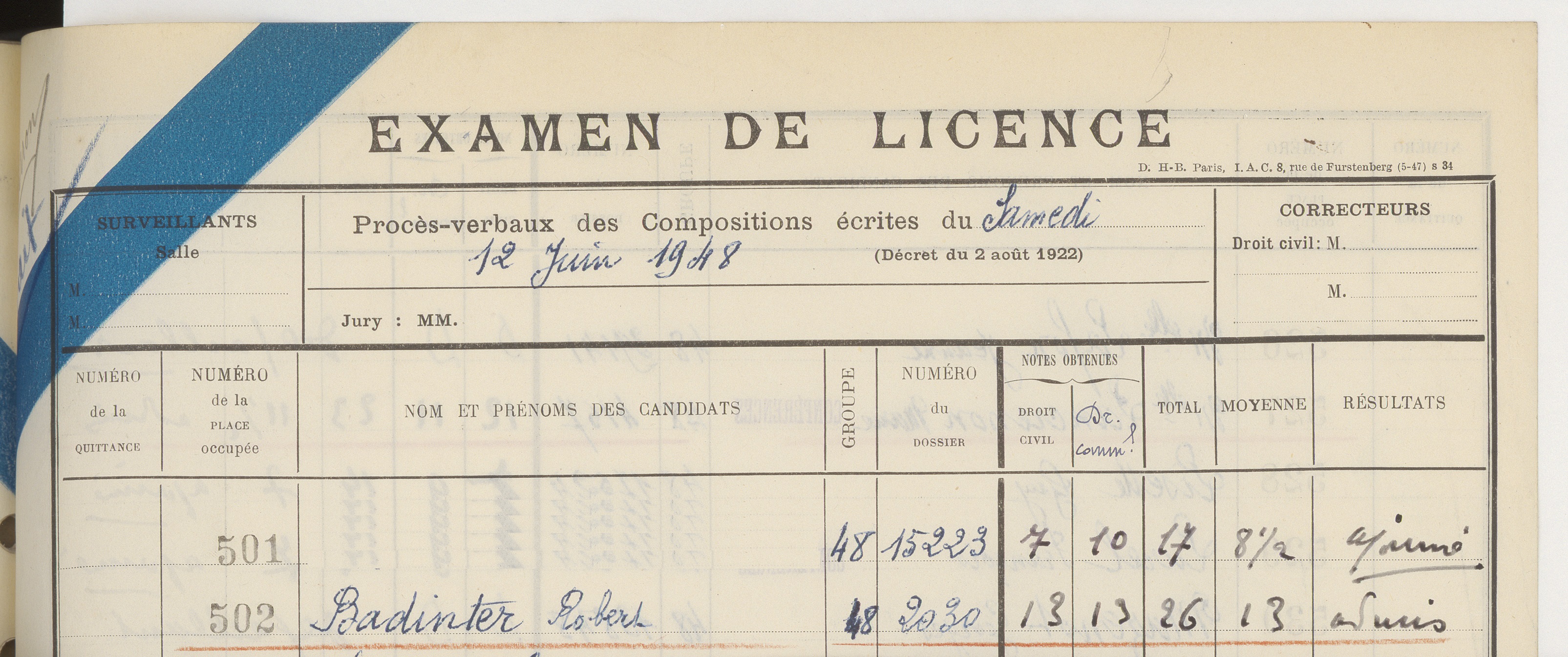

Au sortir de la guerre, Robert Badinter commence ses études supérieures. Les archives de l’université de Paris en 1948 montrent un jeune homme intéressé tout autant par les lettres que le droit : il passe sa licence dans les deux matières avec des notes assez élevées, comme en témoignent les procès-verbaux conservés. Il se spécialise cependant en droit, et passe l’agrégation de droit privé en 1965 : de son dossier de candidature ne reste qu’une photographie d’identité, mais on conserve intégralement sa copie d’examen de droit privé, dactylographiée, consacrée à « la modification de l’ordre public matrimonial et ses incidences sur les qualifications dans le régime légal de la loi du 13 juillet 1965 ».

Télécharger les documents

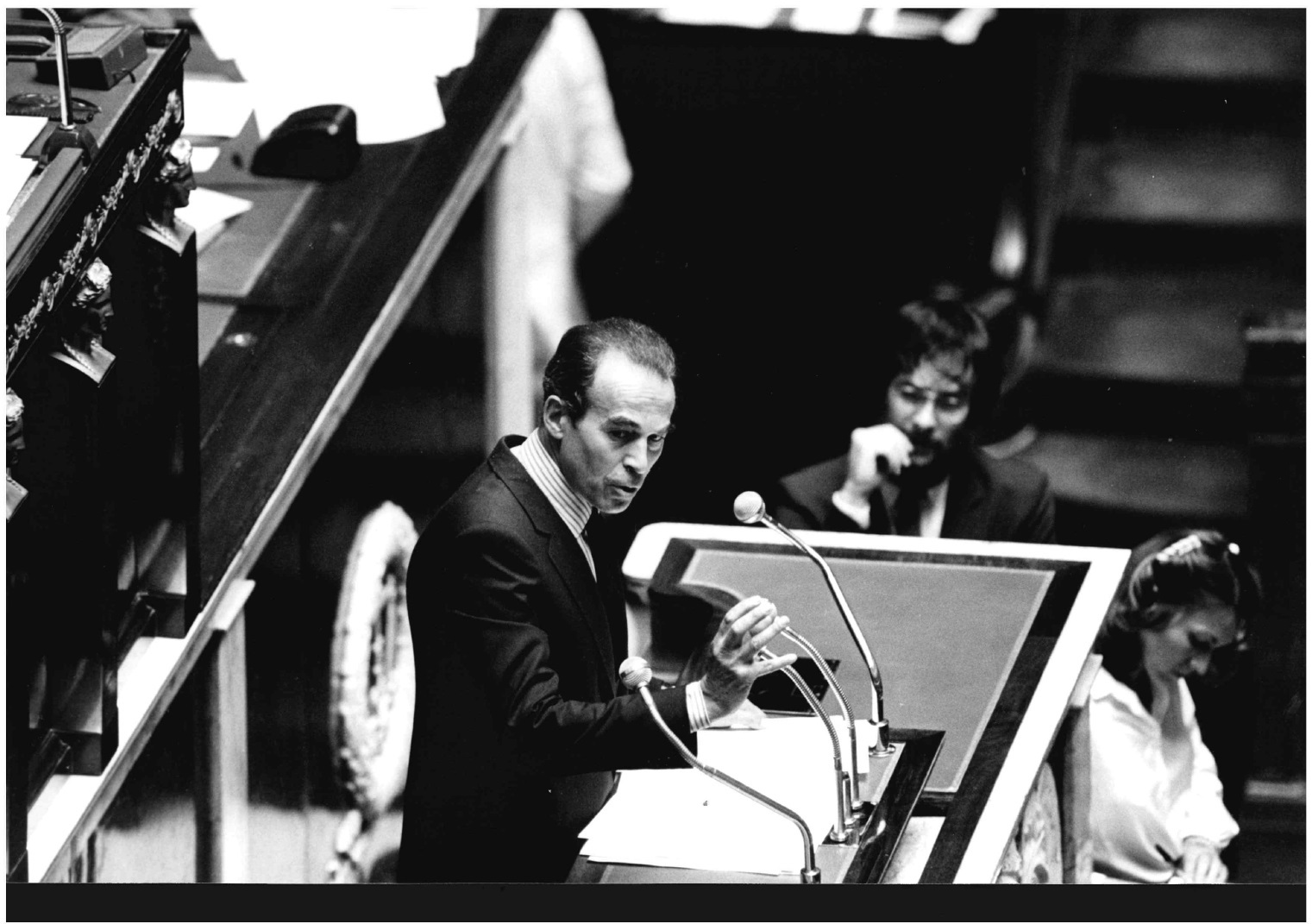

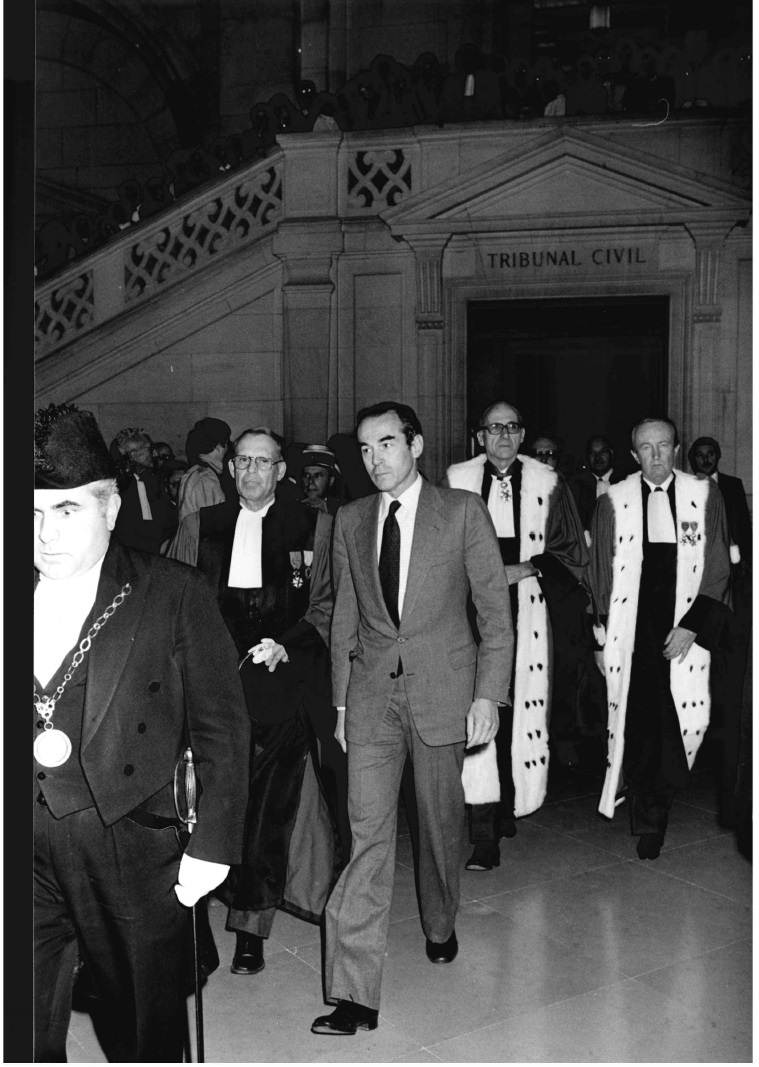

L’avocat Robert Badinter apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers de recours en grâce et d’action publique instruits au ministère de la Justice, pour des affaires judiciaires dans lesquelles il manifeste sa vision de la justice et des futurs combats qu’il mènera en tant que ministre. En effet, l’un de ses grands combats, est celui contre la peine de mort, combat qu’il débute en tant qu’avocat et qui trouvera son accomplissement le 9 octobre 1981 par la promulgation de la loi abolissant la peine de mort, après un discours historique à l’Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Il est ainsi l’un des avocats de Roger Bontems dans l’affaire de la prise d’otages sanglante à la prison de Clairvaux, où le prisonnier partageait sa cellule avec Claude Buffet. En dépit des efforts de Robert Badinter et de son collègue Philippe Lemaire, Roger Bontems, poursuivi pour prise d’otages, séquestration et complicité de meurtre, n’échappe ni à la condamnation à mort, ni à l’exécution : la grâce présidentielle est refusée malgré un mémoire très étayé envoyé par le futur garde des Sceaux. Robert Badinter assiste à l’exécution le 28 novembre 1972, comme en témoigne le procès-verbal conservé dans le dossier de grâce. Il se spécialise ensuite dans la défense d’inculpés susceptibles d’être condamnés à mort : en 1977, ayant accepté de défendre Patrick Henry, il obtient une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité et non à la peine capitale. Les affaires qu’il suit, tant dans le cadre de son combat contre la peine de mort, que sur d’autres sujets, donnent lieu à des dossiers d’action publique, voire des dossiers de recours en grâce, conservés dans les fonds de la Direction des affaires criminelles et des grâces aux Archives nationales.

Focus sur des documents

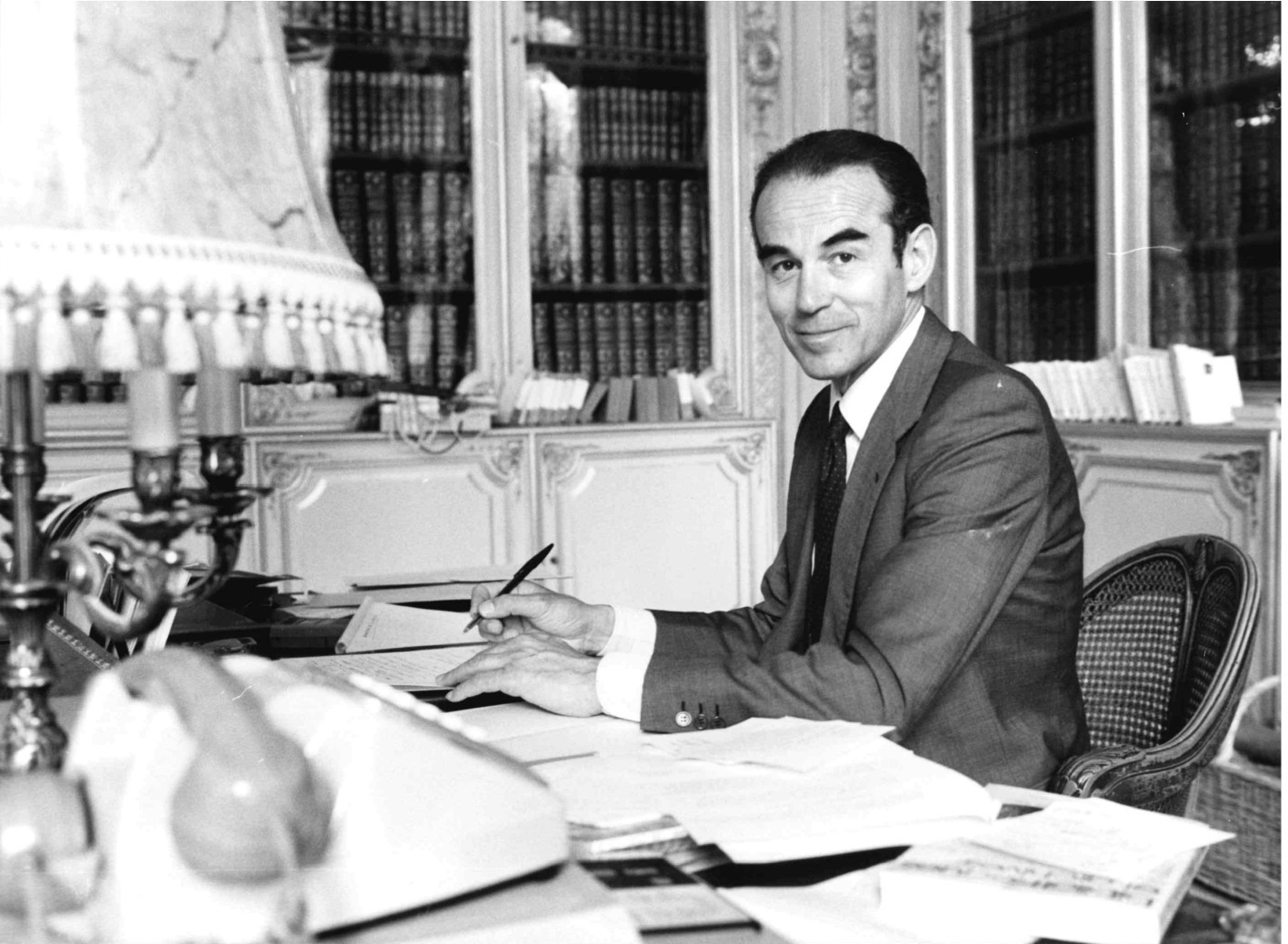

Soutien du parti socialiste et en particulier de François Mitterrand depuis plusieurs années, Robert Badinter succède le 23 juin 1981 à Maurice Faure et devient le deuxième ministre de la Justice de la présidence de François Mitterrand. Il conserve cette fonction jusqu’au 18 février 1986, après l’avoir exercée dans trois gouvernements (Mauroy II, Mauroy III et Fabius), ce qui en fait le garde des Sceaux à la plus grande longévité. A ce poste, outre le combat pour l’abolition de la peine de mort, il mène plusieurs chantiers importants, pour beaucoup inscrits dans le catalogue de 110 propositions du candidat François Mitterrand, et dont témoignent les dossiers des membres de son cabinet ayant versé leurs archives aux Archives nationales. Consulter l'état des versements de Robert Badinter

La dépénalisation de l’homosexualité est un combat qu’il mène dès avant son arrivée à la Chancellerie : il livre ainsi en 1980, lors d’un congrès de l’association Arcadie, un discours revenant sur l’historique de la pénalisation et un certain nombre d’affaires judiciaires marquantes, dont celle d’Oscar Wilde. Pour ce faire, il rassemble une documentation importante qui le suit à la Chancellerie pour la préparation de la loi de dépénalisation des relations homosexuelles avec un mineur, qui en 1981 aligne les délais de légalité sur celles des relations hétérosexuelles.

Focus sur des documents

Il porte une forte attention au monde pénitentiaire, souhaitant autant améliorer la situation des agents pénitentiaires que celle des détenus. Parmi les mesures mises en place, on peut citer la revalorisation du salaire des agents pénitentiaires, la suppression du costume unique et imposé aux détenus, leur droit à une télévision dans leur cellule ou encore le développement des peines non privatives de liberté avec la mise en place des travaux d’intérêt général.

Dans le même temps, il renforce la reconnaissance des victimes par l’institution judiciaire, en créant, par la loi du 5 juillet 1985 un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et en préparant le terrain pour la création du fonds Terrorisme du 9 septembre 1986, ancêtre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il met en œuvre la promesse de campagne de François Mitterrand relative à la suppression des juridictions d’exception que sont les tribunaux des forces armées en temps de paix et la Cour de sûreté de l’État, cette dernière ayant été créée en 1963 dans le contexte des agissements de l’Organisation armée secrète (OAS), et étendue aux purges de contumace de la Deuxième guerre mondiale, aux mouvements autonomistes et anarchistes, et à l’espionnage. C’est à la suite de cette suppression que les archives de la Cour de sûreté commencent à entrer aux Archives nationales et forment désormais la sous-série 5W, dont une partie des fonds a été ouverte par les dérogations générales des 22 décembre 2021 et 25 août 2023 pour les affairées liées à la guerre d’Algérie.

Consulter les instruments de recherche de la Cour de sûreté de l’État: https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054743 et https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055449

Focus sur des documents

Il relance une vaste réflexion sur la réforme du Code pénal, par le biais d’une commission de révision qu’il préside en tant que garde des Sceaux. Les comptes-rendus de réunion témoignent d’une réelle volonté de suivre les évolutions sociétales et d’une réflexion qui embrasse aussi bien les cruautés envers les animaux, la bio éthique au regard des progrès de la médecine que la notion de consentement ou celle de crime contre l’humanité. Ces travaux n’aboutiront qu’en 1992, avec l’adoption du nouveau Code pénal.

Focus sur les comptes rendus de séance

Il mène également un combat pour l’égalité hommes-femmes : souvenir de son agrégation ou coïncidence, il fait passer en 1985 une loi relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et dans la gestion des biens de leurs enfants, qui va plus loin que la loi du 13 juillet 1965 dans la reconnaissance des droits des femmes au sein du couple.

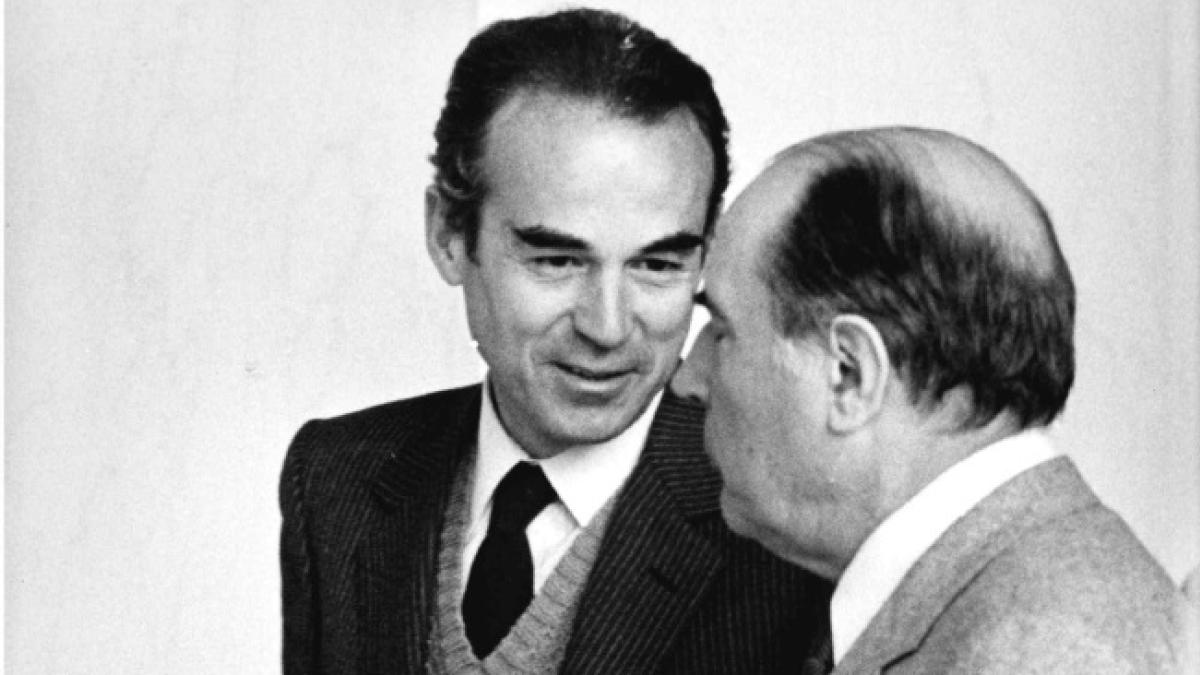

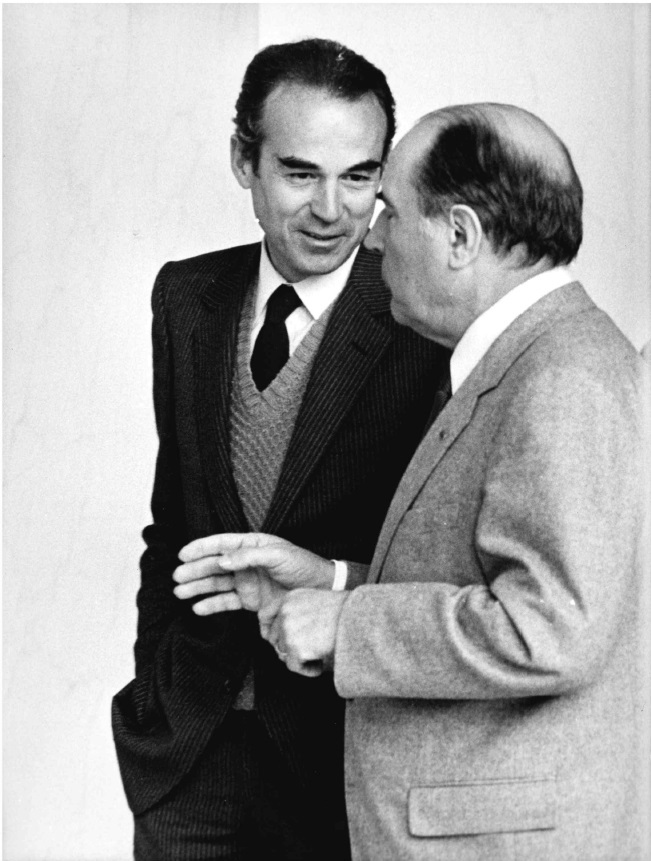

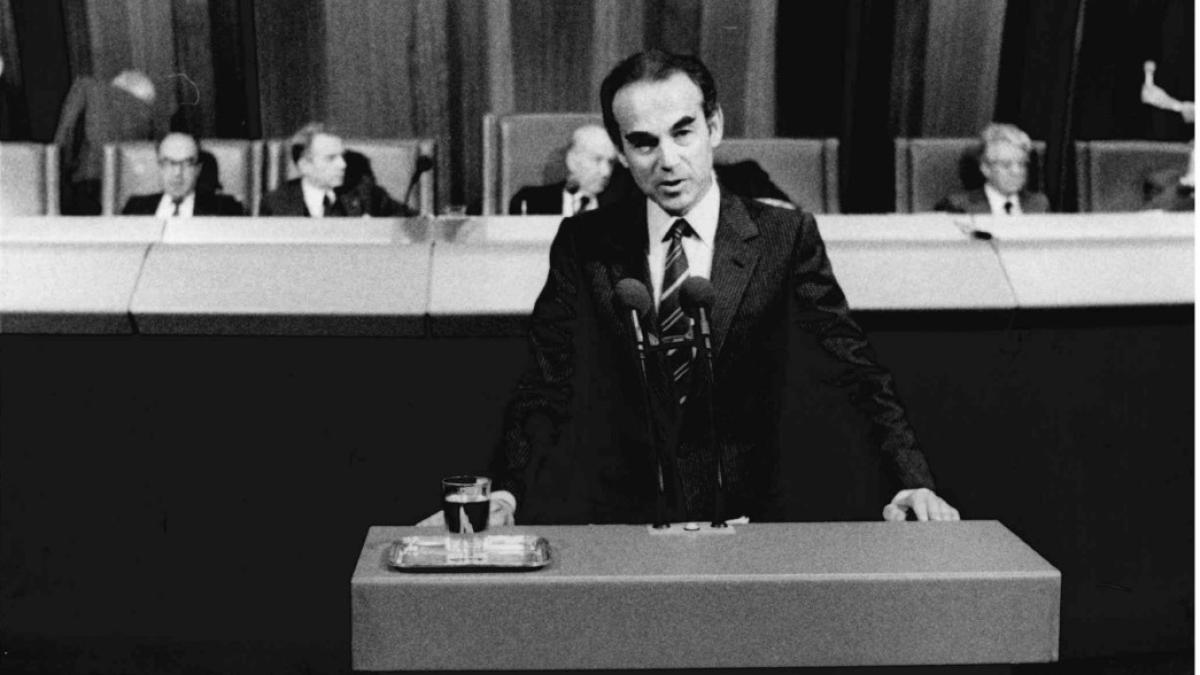

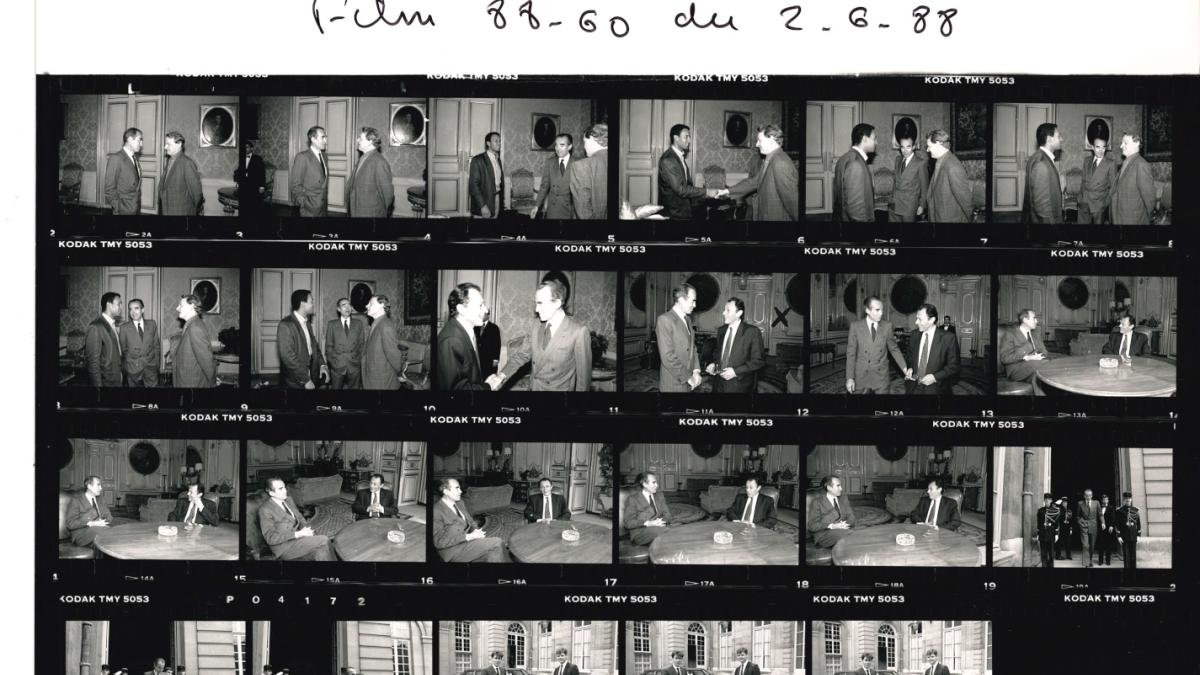

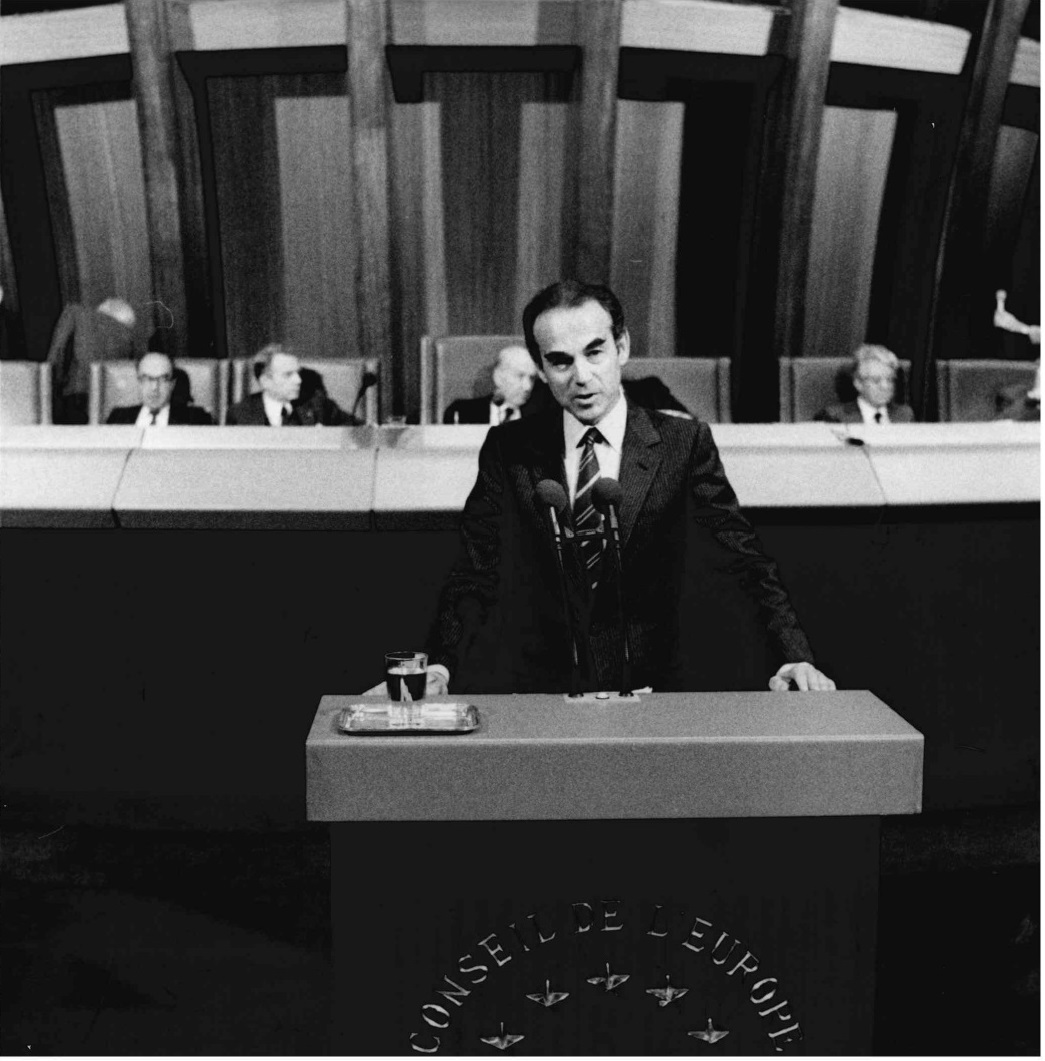

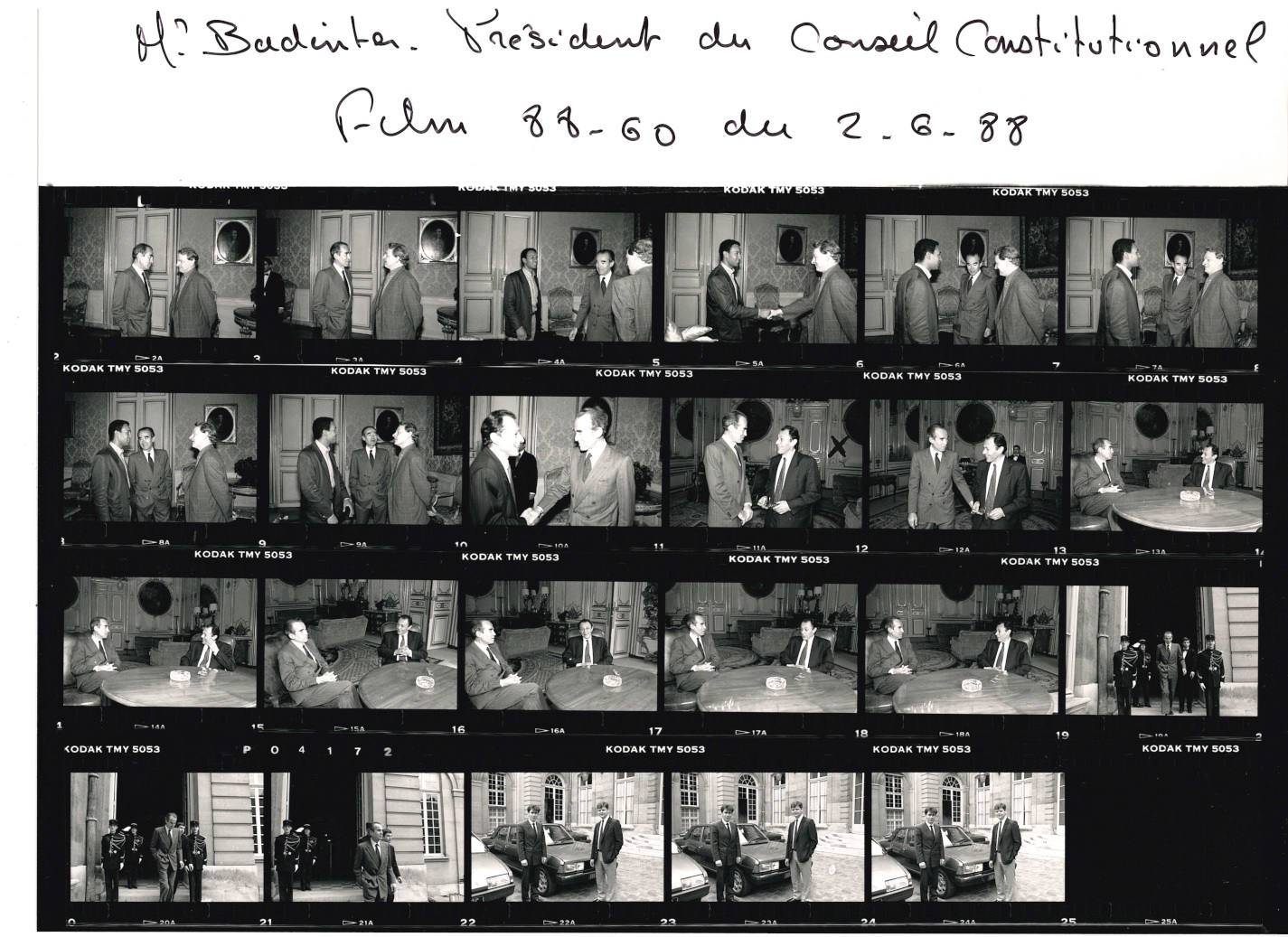

Le 19 février 1986, Robert Badinter quitte la Chancellerie pour la présidence du Conseil constitutionnel. Son discours de prise de fonction est conservé dans les fonds des Archives nationales. Une série de photos, prise par le service de communication du Premier ministre, le montre échangeant avec son Michel Rocard, alors premier ministre, en juin 1988. Il ne se désengage pas pour autant des combats qu’il a menés jusqu’à cette date, mais les porte désormais au plan international, et dans d’autres lieux que les prétoires. Européen convaincu, partisan de la paix, il préside ainsi la Commission d’arbitrage pour la paix en Yougoslavie, dite « Commission Badinter », créée en 1991, et dont on trouve trace dans les archives présidentielles. Il anime également durant plusieurs années avec Michelle Perrot [dont les archives ont été confiées aux Archives nationales], un séminaire à l’EHESS sur la prison, dans la lignée des travaux de Michel Foucault, et publie la Prison républicaine (1871-1914) en 1992.

Auteur de plusieurs ouvrages relatifs à son combat contre la peine de mort (L’Exécution en 1973, L’Abolition en 2000, Contre la peine de mort en 2006, etc.), il écrit aussi des récits plus personnels, comme Idiss, biographie de sa grand-mère, décédée pendant la guerre, publications que signalent les médias officiels dont on conserve les fonds et dont les services de communication du gouvernement font soigneusement la revue de presse. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont une inspirée du procès intenté à Oscar Wilde, C.3.3., montée et mise en scène au théâtre de la Colline en 1995 par Jorge Lavelli : le dossier de production conservé aux Archives nationales contient, outre le texte de la pièce, les copies des maquettes de costume, les schémas des mouvements sur scène, les informations relatives aux tournées, et s’accompagne d’une campagne de photographies dans laquelle on mesure la très forte implication personnelle de Robert Badinter, du choix des comédiens aux répétitions et aux campagnes de presse.

Focus sur des documents

Robert Badinter entretenait des relations privilégiées avec les archives, auxquelles il portait une attention toute particulière. Lors de son passage à la Chancellerie, il mit en place dès 1984 une commission permanente des archives et de l’histoire de la Justice, dans l’optique d’impulser la sauvegarde de documents d’une volumétrie importante et dispersée mais essentiels à l’histoire, aidé en cela par Andrée Chauleur, conservatrice en charge du service des archives du ministère de la Justice. Cette commission suscita l’Association française pour l’histoire de la Justice en 1987, dont il prit la présidence, et qui porte depuis avril 2025 son nom. Toujours en 1984, Robert Badinter présida le comité national chargé de la publication des travaux préparatoires de la Constitution de la Ve République, à la demande du premier ministre et dans une opération de transparence et de mise en valeur de la Constitution : les archives du Comité, dont l’enregistrement du discours d’installation du comité par Robert Badinter et sa retranscription, les documents relatifs aux publications et des photos des séances, sont versés aux Archives nationales. Conscient de l’importance de l’image animée et de son impact pédagogique, il mit également en place la loi du 11 juillet 1985 dite « loi Badinter », pour la captation audiovisuelle de procès représentant un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la Justice, loi reprise dans le Code du patrimoine régissant la collecte et la communication des archives : en quarante ans, trente-trois procès ont ainsi été enregistrés au titre des archives audiovisuelles de la Justice et sont consultables aux Archives nationales, dont ceux de Klaus Barbie, Maurice Papon, Paul Touvier, du sang contaminé, les procès afférant au génocide des Tutsi au Rwanda, ceux des attentats terroristes du 13 novembre 2015 (procès « V13 ») ou encore celui intenté pour diffamation par Robert Faurisson à Robert Badinter en 2007, après que celui-ci l’eut qualifié de « faussaire de l’histoire » … En préparant l’entrée d’archives personnelles et publiques aux Archives nationales, sa famille maintient le lien privilégié tissé par le grand avocat et le grand ministre qu’il fut avec l’institution qui a pour mission d’irriguer l’historiographie française.

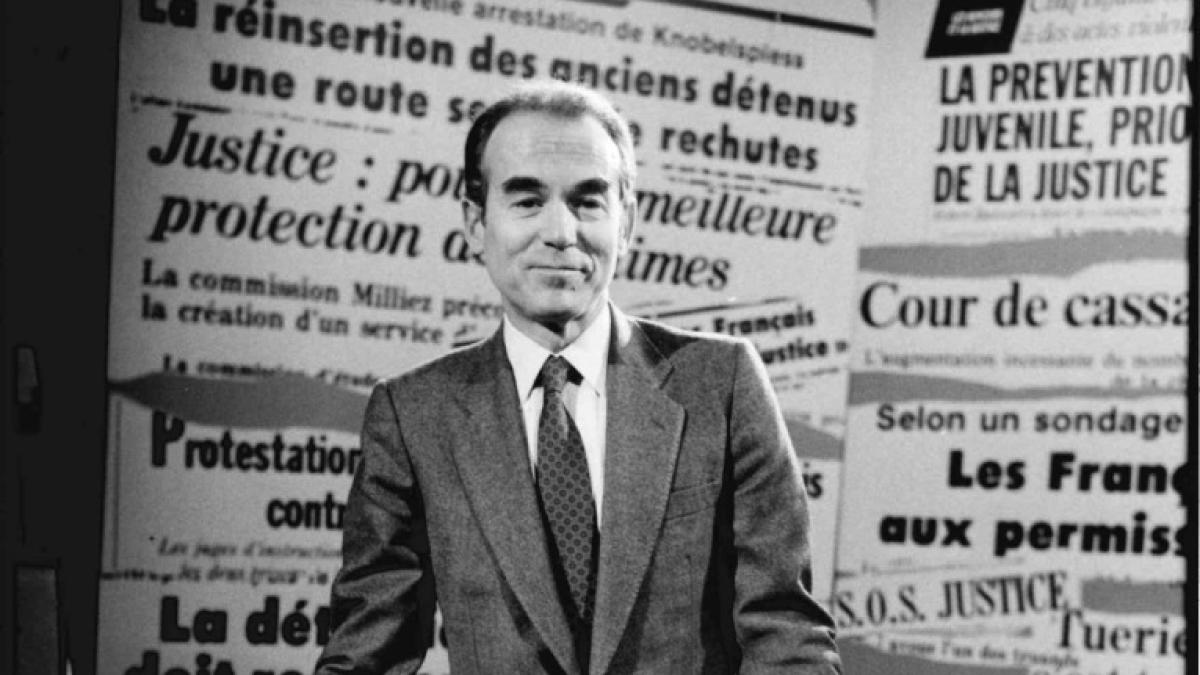

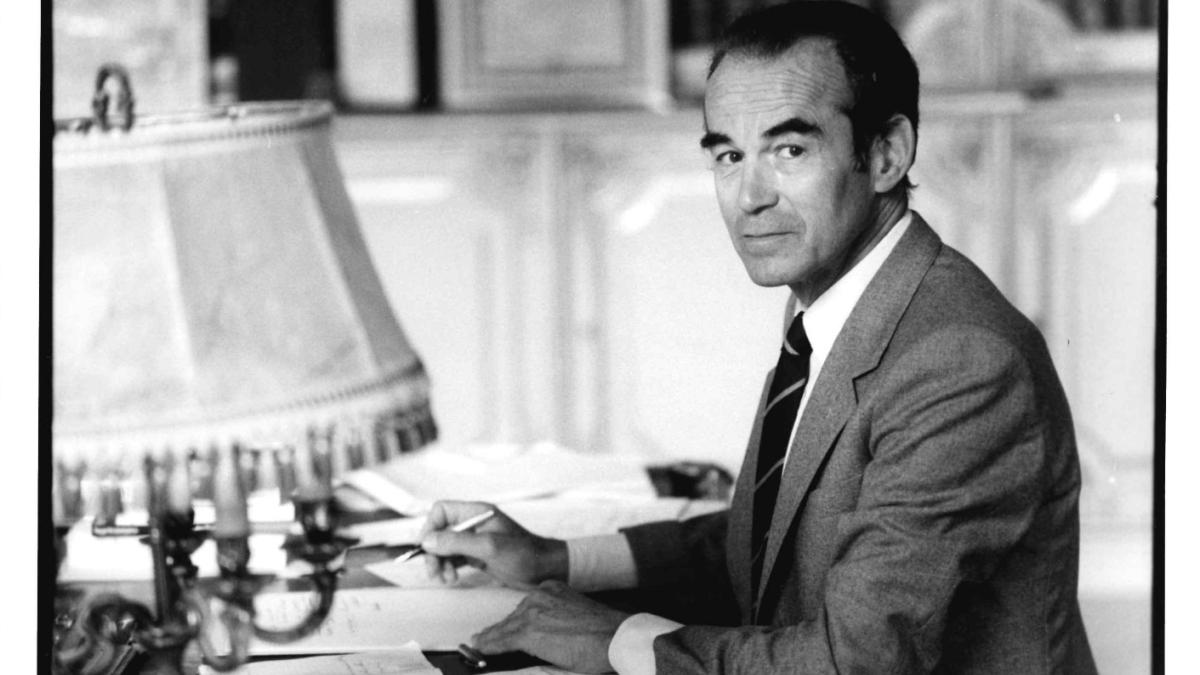

![photo de Robert Badinter issue de son dossier d’inscription à l’agrégation de droit [reliquat], 1965. Archives nationales, AJ/16/7047](https://s3.fr-par.scw.cloud/an-p0-bucket/an-public/styles/ds_image_paragraphe/public/files/D%C3%A9couvrir/Explorer%20les%20richesses%20%28dossiers%20th%C3%A9matiques%29/Robert%20Badinter/AJ_16_7047_photo.jpg?VersionId=1759421834083734&h=ecc89e1a&itok=qt9IJm0k)

![photo de Robert Badinter issue de son dossier d’inscription à l’agrégation de droit [reliquat], 1965. Archives nationales, AJ/16/7047](https://s3.fr-par.scw.cloud/an-p0-bucket/an-public/files/D%C3%A9couvrir/Explorer%20les%20richesses%20%28dossiers%20th%C3%A9matiques%29/Robert%20Badinter/AJ_16_7047_photo.jpg?VersionId=1759414867630481)